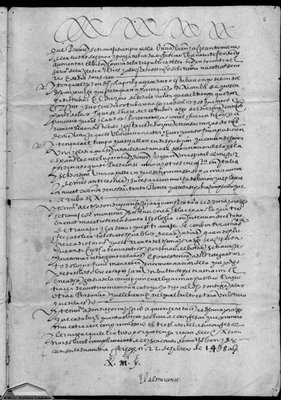

Este documento es muy interesante por recoger una fe del Duque de Sesa ante el escribano Bernardo Pérez de Herrera.

Lo hace con fecha de 30 días de 30 días del mes de septiembre de 1552, tras tachar el encabazamiento como si fuera una carta de obligación.

En concreto, el duque de Sesa y Conde de Cabra , don Gonzalo Fernández de Córdoba solicitó que diera fe mediante el mandato

" dixo publicamente que traya los cuerpos de los señores Duque y y duquesa, sus padres manda que vide dos bultos que parrescen ser literas donde se dezía venir y fueron metidos quando anochecía en la iglesia y monasterio de la Santísima Trinidad de esta ciudad, y el dicho Señor duque de Sesa estando en la dicha iglesia , presente el reverendo padre fray Rodrigo de Lucena, vicario que se dice ser del dicho monasterio, pidio con el dicho escribano que le dé testimonio de que dcxa depositados alli los cuerpos de los dichos duques sus padre hoy , y qlos dichos bultos quedaron allí delante del altar mayor y en e fe de ellos , siendo testigos Juan de Córdoba dean de la iglesia de Córdoba y don Alonso Fernández de Córdoba , estantes en la ciudad de Alcalá la Real ".

Solo hay la firma con un fuy presente del escribano en el folio 286 del legajo 4589. Es interesante este dato porque fija la fecha del traslado de los restos 1552 de los padres, Luis Fernández de Córdoba, y doña Elvira, hija del Gran Capitán por Alcalá la Real, ya que el padre en sus mandas testamentarias ordenó que se enterrara junto al Gran Capitán en el monasterio de San Jerónimo de Granada " e la buena educación de sus hijos.

Quedó por heredero de sus estados de Cabra y Baena

don Gonzalo su hijo mayor, y de todos sus bienes restantes

sus tres hijas. Mandaba ser enterrado en la Iglesia del convento de San Francisco de la ciudad de Sessa, donde yacía

la duquesa, su señora. Allí estuvieron ambos depositados

largo tiempo, hasta que el duque don Gonzalo, su hijo y

sucesor, trasladó sus restos a la Capilla Mayor de la Iglesia

de San Jerónimo de Granada y les dió sepultura en ella al

lado del Gran Capitán y de la duquesa de Terranova su

mujer"

Sobre los testigos, el deán Alonso de Córdoba, podemos recoger este texto, sin describir susus suculentos bienes y red clientelar, entre los que se destacaba su hijo Luis Fernández de Córdoba, primógenito: "EL DEÁN DON JUAN DE CÓRDOBA

1. Los Fernández de Córdoba en el deanato

Un 12 de agosto de 1531, el canónigo y provisor del obispado de Córdoba,

don Francisco de Toledo, mandaba dar posesión de la más alta dignidad eclesiástica post pontificalem de la diócesis al hasta entonces maestrescuela y, desde hacía poco más de diecinueve meses, canónigo doctoral de la catedral. Se

trataba de don Juan de Córdoba, hijo de don Diego Fernández de Córdoba, conde de Cabra, y sobrino de don Francisco de Mendoza y de Córdoba, factor principal detrás de la prometedora carrera del muchacho.

En cuanto los datos del monasterio, ya estab realizado el altar mayor, era regentado por los frailes, con una vicaría que dependía de la Provincia del Sur de la Orden Trinitaria.

En cuanto al lugar del enterramiento, esta cita de la Orden Jerónima.

Capellanías (A 39)

Entre las numerosas capellanías fundadas en el monasterio -65 capellanías, entre 1505 y 1670-, destaca la fundada por la familia del Gran Capitán para que en ella tuviesen sepultura sus restos mortales, y se celebrasen ritos y misas a favor de su alma. Ocupó la capilla mayor del templo, que se convirtió no sólo en mausoleo, sino en un auténtico museo donde se exaltaron las grandes hazañas del héroe, como manifiestan las pinturas y esculturas de sus paredes y bóveda.

La fundación de la capilla se hizo por la Duquesa de Sessa, Dª María Manrique, esposa del Gran Capitán, en 1525, dotándola con una renta de 50.000 mrs. y 400 fanegas de "pan mediado" (85). Pidió a Carlos V, como Patrono del Convento, merced de la Capilla, para enterramiento de su marido, de ella y de sus sucesores, prometiendo acabarla pronto y con cuidado (86).

Sus cuerpos se trasladaron desde el Monasterio de S. Francisco, donde estaban enterrados, a esta capilla, el 4 octubre 1552 (87).

El Papa Clemente VII dio sus letras plomadas de oro, concediendo grandes indulgencias a los que en esta Capilla encomendasen a Dios el alma del Gran Capitán y la de sus difuntos. Concedió todo lo que se gana en las Iglesias desde dentro y fuera de Roma cada día, y tres jubileos plenísimos, el día y fiestas de Nuestro Padre San Gerónimo. Y en los días de los aniuersarios que se hazen por su ánima, remisión de los pecados, y otros mil fauores y gracias, porque en todo fuesse ilustre esta capilla (88).

En su testamento, hecho en 1525, distribuyó la renta de esta manera:

30.000 mrs. situados en sus rentas de la villa de Órgiva.

20.000 mrs. situados en las rentas de sus huertas de Granada.

400 fanegas de "pan mediado" situadas en el Cortijo de Ansula, cerca de Pinos Puente.

20.000 mrs. situados en las rentas de sus huertas de Granada.

400 fanegas de "pan mediado" situadas en el Cortijo de Ansula, cerca de Pinos Puente.

Esta distribución fue alterada por su nieto, el homónimo don Gonzalo Fernández de Córdoba, señor de Rute, en 1543, pues las rentas situadas sobre sus huertas las pasó a su señorío de Órgiva.

En 1568, con licencia de Felipe II, vendió al Monasterio el Cortijo de Ánsula. El precio pagado por el Monasterio fue su compromiso en ultimar la construcción de la Capilla y el dejar exonerado al Duque del pago de la renta en maravedíes y de las 400 fanegas de trigo (89).

El número de Capellanías del Monasterio, entre 1505 y 1670, parece que osciló en torno a 65 Capellanías. El monto de sus dotaciones ascendía a 8.230.208 mrs. anuales.

Una descripción pormenorizada de muchas de ellas, de sus fundadores, emplazamiento, costes, y liturgia desempeñada, la encontramos en el Libro de Actas Capitulares del Monasterio Jerónimo de Granada.

ANEXOS

GONZALO FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA. REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA

Fernández de Córdoba, Gonzalo. Duque de Sessa (III). ¿Córdoba?, 1520-1521 – Madrid, 3.XII.1578. Gobernador de Milán, noble, militar, político y mecenas.

Primogénito de Luis Fernández de Córdoba, II duque de Sessa, IV conde de Cabra y embajador de Carlos V en Roma, y de Elvira Fernández de Córdoba, hija y heredera del Gran Capitán —y, por tanto, transmisora del ducado de Sessa, concedido a su abuelo en 1507 por Fernando el Católico y situado al noroeste del reino de Nápoles, cerca de la frontera pontificia—, Gonzalo Fernández de Córdoba —cuyo nombre era ya un homenaje a la legendaria trayectoria militar y política de su antepasado— nació en las posesiones cordobesas de su familia a finales de 1520 o principios de 1521 y poco después marchó a Italia con sus padres. Tras la muerte de su madre en la ciudad de Sessa, en 1524, y de su padre en Roma dos años después, Gonzalo volvió a España con sus hermanas Francisca y Beatriz, quedando al cuidado de su abuela materna y de otros miembros del extenso linaje andaluz. Éstos trazaron una estrategia matrimonial acorde con la política expansiva de la casa tanto en el panorama feudal hispano-napolitano como en la Corte imperial. Así, Francisca casó con otro destacado noble andaluz, Francisco de Zúñiga, marqués de Gibraleón, y Beatriz con Fernando Folch de Cardona, hijo y heredero del anterior virrey de Nápoles Ramón de Cardona, en el que confluyeron los títulos de gran almirante del reino y duque de Somma, dando lugar a una rama que acabaría sucediendo a Gonzalo en el ducado de Sessa.

El III duque de Sessa se educó en Granada, según un sistema de estudios que aunaba los criterios humanísticos con los cortesanos: latín y griego, música, poesía, equitación, esgrima y, por supuesto, los ejercicios cinegéticos. Parece segura su asistencia a los cursos de Humanidades de la Universidad granadina y se hizo legendaria la formación clásica recibida junto a un joven esclavo africano, destinado en principio a ser su compañero de juegos y que, después de traducir a Horacio y Terencio, fue liberado por el duque en 1538 con el nombre de Juan Latino, para acabar por contraer un ventajoso matrimonio con la protección de Sessa y el arzobispo y convertirse en el primer profesor universitario de raza negra al obtener la cátedra de Humanidades en el Estudio granadino.

Como él mismo escribió más tarde, Gonzalo empezó a servir en la Corte a los catorce años, en su condición de Grande de España como conde de Cabra, lo que implicaba estar rodeado de un extenso número de parientes y criados, manteniendo unos ingentes gastos de representación que se convirtieron en una de las causas principales de su permanente endeudamiento.

En 1535 y 1536, según el cronista Alonso de Santa Cruz, el joven duque figuró en el séquito de Carlos V durante sus entradas en Nápoles y Roma tras la campaña de Túnez. En noviembre de1538 su tío paterno Pedro de Córdoba concertó su boda con la hija del influyente secretario imperial Francisco de los Cobos, María, a pesar de la resistencia de Gonzalo, que había previsto otro matrimonio. Los esponsales se celebraron en Toledo el 30 del citado mes, oficiados por el cardenal Tavera y presididos por el propio Emperador.

Uno de los torneos organizados para festejar el enlace, el 12 de enero de 1539, sirvió de ocasión a los grandes castellanos para mostrar su descontento con las peticiones fiscales realizadas por el soberano en las Cortes entonces reunidas en la capital del Tajo, ausentándose del encuentro como medida de protesta.

Pronto se planteó también un enconado litigio entre Cobos y los tíos de Gonzalo, Pedro, Álvaro y Juan de Córdoba, por el pago de la dote de la novia, fijado en marzo de 1540 en diez millones de maravedís, pero las desavenencias sobre su cobro se prolongaron durante años. La última ceremonia de la boda tuvo lugar en Madrid el 6 de febrero de 1541 con la asistencia, entre otros, de Hernán Cortés. Tras pasar una temporada en sus estados andaluces de Baena, Gonzalo embarcó en Cartagena para unirse a la flota imperial en Génova con destino a la campaña de Argel, en la que participó junto a algunos de los capitanes que luego sirvieron a sus órdenes en Italia, como Álvaro de Sande. El nutrido séquito de caballeros que entonces lo acompañó reflejaba un afán por mantener la reputación de su condición de grande que, tras el fracaso de la expedición, siguió manifestándose en sus crecientes gastos representativos en la Corte, lo que le obligó a vender algunos de sus feudos napolitanos, administrados por su contador general Juan Ramírez de Salazar. Esas enajenaciones, iniciadas ya en 1539, culminaron con la venta de los estados de Tiano y Montefusco y, en 1547, del palacio que los duques de Sessa poseían en Nápoles, junto a la iglesia de San Giovanni Maggiore, desde los tiempos del Gran Capitán, además de otras muchas posesiones esparcidas por las provincias del regno, como el importante ducado de Andria, vendido en 1551 por 100.000 ducados.

En algunos casos, como el de Bitonto, fueron los propios habitantes quienes compraron al duque sus derechos feudales para que éstos no pasaran a un noble menos condescendiente.

Tras la muerte en 1547 de su suegro, Cobos —que no interrumpió los litigios por la dote de su hija—, el duque acompañó al príncipe Felipe en su viaje hasta Flandes a finales de 1548. Desde Bruselas, en 1549, Gonzalo se dirigió de nuevo a Italia para visitar la capital de sus estados napolitanos, Sessa, donde el 24 de junio realizó una solemne entrada triunfal a la romana, con arcos que celebraban las glorias de su linaje. En el castillo ducal de esa ciudad reunió una corte de humanistas y poetas como Ferrante Carafa, Giovanni Battista Testa, Cesare de Ferrante o Luigi Tansillo que, a pesar de su condición de poeta áulico del virrey de Nápoles Pedro de Toledo, dedicó a Gonzalo dos colecciones de poemas. Los Fernández de Córdoba se hallaban enemistados con los Toledo desde los tiempos del Gran Capitán y el II duque de Alba, cuando se inició una rivalidad por los altos cargos militares y las distintas opciones faccionales en la Corte —con los Córdoba enfrentados a Fernando el Católico, del que Alba era el principal valedor— que continuó con sus descendientes. En Nápoles el III duque de Sessa hubo de afrontar la hostilidad del virrey Pedro de Toledo, que obstaculizó sus complejas transacciones feudales. En la tensa coyuntura que siguió a la revuelta antivirreinal de 1547 en el regno, Gonzalo intentó asegurar durante su estancia el control de un patrimonio feudal tan extenso como disperso y viajó a sus feudos de Venosa, Andria y Bitonto, en la alejada región adriática de Apulia, para supervisar la administración de la justicia que le correspondía como barón, al tiempo que afianzaba la reputación entre sus vasallos como “literato, elemosinante et [di] bona vita et liberale”. En marzo de 1550 volvió a incorporarse a la Corte del príncipe Felipe y lo acompañó en su viaje de regreso por el Imperio y el norte de Italia, figurando en el séquito de su entrada en Milán en junio de 1551. Cinco años después, Sessa regresó a la Corte, de nuevo en Flandes y, entre marzo y julio de 1557, viajó a Londres, durante la segunda estancia inglesa de Felipe II, ya convertido en rey de España. Fue entonces cuando anudó una estrecha amistad con el principal privado del Monarca, Ruy Gómez de Silva, que intentaba neutralizar el poder del linaje Toledo en Italia sustituyendo a su gran adversario, el duque de Alba, y sus aliados, al frente de los principales oficios de gobierno. En ese marco —en el que se inscriben también los nombramientos de otros dos partidarios de Ruy Gómez, los duques de Alcalá y de Medinaceli, como virreyes de Nápoles y de Sicilia, respectivamente— se produjo el nombramiento de Gonzalo como gobernador y capitán general del estado de Milán, firmado en Bruselas el 23 de abril de 1558.

Su primer cometido en Italia, adonde se dirigió desde Flandes a través de Alemania, fue continuar la campaña contra los franceses en Piamonte. Desde su llegada a Milán, en julio de 1558, acompañado, según su costumbre, por un nutrido séquito de caballeros, criados y parientes —como Juan Sagredo de Molina, natural de Úbeda, que escribió una colorista descripción de la jornada—, Gonzalo intentó remedar las hazañas de su abuelo, permanente modelo de comportamiento heroico y principesco. El 8 de agosto salió de la capital lombarda al frente del ejército y cuatro días después entró en Alessandria, expuesta a un inminente ataque francés. Junto a él se encontraba el letrado Baltasar de Molina, nacido en Baeza, que tras ser gobernador de sus estados señoriales entre 1554 y 1556, se convirtió en uno de sus principales agentes en el gobierno de Lombardía, siendo el segundo español en acceder al poderoso Senado de Milán. Molina desarticuló una conjura profrancesa en Alessandria y Tortona y actuó con dureza contra los cabecillas, lo cual le valió numerosas críticas, pero acrecentó el aprecio del gobernador, que lo incluyó en su influyente Consejo Secreto y logró más adelante que ejerciera, aunque de forma interina, el aún más relevante oficio de gran canciller del Estado. Entretanto, Sessa continuó su marcha por Piamonte, y pasó revista en Asti, el 17 de agosto de 1558, a un ejército que integraban más de veinticuatro mil hombres según los datos oficiales. Entre los capitanes españoles e italianos que lo dirigían destacaba el general de la caballería ligera Francisco Fernando de Ávalos y Aquino, marqués de Pescara y del Vasto, hijo del legendario Alfonso de Ávalos y miembro de un linaje napolitano también enfrentado tradicionalmente a los Toledo, así como el general de la gente de armas Cesare Gonzaga —hijo del anterior gobernador de Milán, Ferrante Gonzaga, y, por tanto, príncipe de Molfetta en el reino de Nápoles además de señor de Guastalla en la llanura padana—, el general de la infantería italiana Vespasiano Gonzaga Colonna —señor de Sabbioneta y asimismo barón napolitano—, el gobernador de Asti Hernando de Silva —hermano del privado Ruy Gómez— y el maestre de campo Lorenzo Suárez de Figueroa, hijo del embajador español en Génova. Ese entramado clientelar aseguraba el control de unas tropas en permanente riesgo de motín por los retrasos en las pagas, mientras que la experiencia y la capacidad militar de sus miembros garantizaban el despliegue táctico en un frente asolado por años de conflicto. En tales condiciones, a finales de agosto de 1558 Sessa pudo rendir la estratégica plaza de Cental, que controlaba el acceso al marquesado de Saluzzo, tras un intenso asedio en el que demostró su pericia para atacar las modernas fortificaciones. Éstas fueron abatidas por Gonzalo, tras evitar un conato de saqueo de la villa por parte de sus tropas. No pudo impedir, en cambio, otros abusos contra las poblaciones vecinas, lo que provocó un ataque de los habitantes de la pequeña Ceresola, que fue mandada arrasar por el duque como escarmiento. Tras tomar Moncalvo en el marquesado de Monferrato, y ante la imposibilidad de expugnar las más importantes plazas de Casale y Valenza del Po, Sessa regresó a Milán en noviembre de ese año, dejando el mando de las tropas al marqués de Pescara.

La reputación ganada por Gonzalo en su primera campaña al contener a los franceses y aumentar el margen de maniobra de Felipe II y sus ministros en las conversaciones de paz ya iniciadas, le permitió afrontar el gobierno del estado de Milán en una situación de fuerza. Ante todo, el duque se preocupó por reforzar su control sobre el ejército proponiendo una nueva planta de oficiales que aumentaban la influencia de sus clientes y los de Ruy Gómez tanto en Lombardía como en Nápoles y sometía las expectativas de gracias de los nobles lombardos a una mayor dependencia de su voluntad, todo ello al tiempo que gestionaba la concesión de altos beneficios eclesiásticos para varios de sus parientes en España y en Roma.

Sin embargo, entre 1560 y 1562, el duque permaneció en España tras conseguir el permiso real para atender la difícil situación que sus dispendios y una mala gestión señorial habían causado en su patrimonio andaluz, mientras el gobierno interino del estado de Milán era desempeñado por su amigo y aliado el marqués de Pescara.

Tras su regreso a Lombardía, la segunda etapa de gobierno de Gonzalo estuvo presidida por múltiples tensiones con las elites locales y su voluntad de dejar el oficio, al que llegaría a definir como “el más peligroso y ruin cargo de los que el duque de Alva dexó”.

El hecho más relevante de este segundo mandato fue el intento de introducir la Inquisición “al modo de España” en el territorio lombardo que, como en similares proyectos desarrollados en Nápoles, suscitó una enérgica reacción de las elites locales y obligó al gobernador a aconsejar finalmente al Monarca que desistiera del intento. Ya en 1559 el visitador Andrés de la Cueva, enviado por Felipe II a Milán por requerimiento del propio Gonzalo, reunió entre sus amplias competencias la de informar sobre las condiciones religiosas del estado y proponer, de acuerdo con el gobernador, los remedios que cabía adoptar ante posibles desviaciones de la ortodoxia, aireadas por las denuncias pontificas de infiltraciones heréticas en el Senado milanés. De la Cueva acabó proponiendo que la actividad inquisitorial habitual del territorio quedara bajo la directa autoridad del gobernador como la mejor garantía para evitar cualquier desviación.

La alarma por la difusión del calvinismo en el norte de Italia, como consecuencia de su auge en la vecina Francia, fue determinante para que el Rey ordenara en abril de 1562 al gran canciller del estado de Milán, el español Juan de Varahona, que le enviara un nuevo informe de la situación religiosa y castigara mientras tanto a los herejes declarados. Se trataba de llevar a la práctica las propuestas del visitador De la Cueva, de acuerdo con la reorganización de las instituciones centrales del Gobierno lombardo que venía desarrollando el duque de Sessa. Éste envió al Soberano, en marzo de 1563, su parecer sobre la estructura y las funciones que debía tener el Santo Oficio en Milán, poniéndolo, al menos en parte, bajo la autoridad regia al igual que sucedía en España. Ante todo, según él, había que garantizar el secreto de los procedimientos inquisitoriales y su independencia del Senado, encargándose el propio gobernador de nombrar a los dos senadores que preceptivamente debían intervenir en todas las actividades del Santo Oficio.

Consciente de las suspicacias de amplios sectores de la opinión italiana contra los métodos de la Inquisición española, Sessa aconsejó prudencia en el ritmo y la forma de aplicación de tales medidas, recordando la grave revuelta napolitana de 1547 en similar coyuntura, por lo que se debían efectuar las reformas gradualmente, a través de personas “de autoridad y yntegridad”, dependientes del Rey como en España.

Tras realizar nuevas gestiones ante el papa milanés Pío IV por medio de su embajador Luis de Requesens, en el siguiente mes de junio el Monarca utilizó nuevos informes del duque de Sessa para nombrar un inquisidor general del estado de Milán, el arzobispo de Messina Gaspar Cervantes de Gaeta —hombre de confianza del intransigente inquisidor general Fernando de Valdés y nombrado ahora arzobispo de Salerno—, que asistía a las últimas sesiones del Concilio de Trento. Una medida tan radical y repentina alarmó al duque de Sessa, quien se apresuró a escribir al Rey que “esta aborrecido y tan temido este nombre de ynquisidor en Italia que es menester tener mucha consideración a la manera con que se pone pues no a muchos años que por semejante causa en Nápoles hubo de perderse...”. Volvía a aconsejar una acción paulatina: “A poco a poco yrle creciendo la autoridad de arte que los deste estado no sintiesen al principio sino que es un ynquisidor como un frayle que al presente tiene o que viniese delegado para algunas destas causas que agora corren y despues andando el tiempo se metiese en todas, que en breve se hallaren puesto aquí un tribunal deste sancto oficio como los de Spaña sin ser a tiempo de poderse agraviar estas gentes ny contradecir”.

Sin embargo, la precipitación de la Corte regia, agravada por la del Papa, hizo que el proceso se desarrollara de forma contraria a la astucia defendida por el gobernador. La noticia de que el Pontífice había autorizado la instauración de procedimientos similares a los de la Inquisición española en el estado de Milán —que, al parecer, pretendía extender también a los territorios del duque de Saboya y la república de Venecia para formar un gran cordón sanitario contra la herejía que asolaba Francia y el Imperio— llegó pronto desde Roma e hizo que el Consejo de los Sesenta y las autoridades milanesas se apresurasen a manifestar su más enérgica protesta, enviando una delegación a Vigevano, donde se encontraba Sessa, para lograr su mediación con el Rey. Sin embargo, Gonzalo se opuso en el primer momento al envío de tres embajadas a Madrid, Roma y Trento para pedir formalmente la revocación de las decisiones adoptadas, en las que se veía una amenaza al flujo de forasteros y la inviolabilidad de la propiedad —dada la práctica de la confiscación de bienes de los procesados por la Inquisición española— propios de la actividad mercantil que sustentaba la riqueza del estado. Ante la creciente tensión en la capital y las otras ciudades lombardas, el gobernador tuvo que autorizar las legaciones a la Corte pontificia y el Concilio, si bien bajo la supervisión de los representantes españoles ante esas instancias. En agosto de 1563, el duque de Sessa volvió a escribir a Felipe II para expresarle su gran preocupación por la oposición general y radicalizada que habían suscitado sus medidas en todo el Estado.

Según afirmaba, “el sentimiento y alteración que estas gentes hazen es mucho mas de lo que yo puedo aver significado a VM y de lo que me ymaginava”, hasta el punto que “se an puesto en tanto temor y alteración que mas se podría dezir locura y desesperación”.

Al mismo tiempo, reunió a los principales consejos e instancias públicas para negar por su honor de “cavagliere et cristiano” que se intentara introducir la Inquisición al modo de España.

Temeroso de que pudiera estallar una rebelión abierta con el apoyo de los hugonotes franceses y suizos, el gobernador paralizó todas las medidas inquisitoriales previstas e instó al Soberano a hacer pública su renuncia a la reforma del tribunal en tanto no se contara con un “exercito tan gruesso que con el se pueda poner y tener en freno no solo los vasallos pero los vecinos enemigos”. Para Gonzalo “este negocio no tiene medio y se ha de guiar para acertallo por uno de dos estremos”, es decir, la fuerza o la renuncia, mucho más cuando la situación se hizo más delicada por la enfermedad del duque Emanuele Filiberto de Saboya y la posibilidad de una regencia de su mujer, la sospechosa de herejía Margarita de Valois, que llevó a Sessa a prever una eventual ocupación de las principales plazas del Piamonte. Entretanto, la presión de los grupos dirigentes lombardos —tanto seglares, temerosos de un reforzamiento excesivo del poder real que alterase el equilibrio institucional, como eclesiásticos, no menos celosos de sus propias atribuciones— hicieron que el proyecto inquisitorial dejara de contar con apoyos en la Corte pontificia y en el Concilio.

En noviembre de 1563, Felipe II expresó a Gonzalo su aprobación del modo en que había gestionado la crisis, aceptando todas sus propuestas, aunque con la reserva secreta de que volviese a intentar la ida del nuevo arzobispo de Salerno al frente de la Inquisición ordinaria. Esta última medida fue rechazada enérgicamente por el gobernador y el Rey debió, nuevamente, darle la razón. Sessa pudo confirmar otra vez a los milaneses que la Inquisición española no sería instaurada en el estado lombardo, aunque instando “ciascuno a farla da se stesso in casa sua” en una suerte de interiorización extrema de la disciplina religiosa propugnada por la Reforma católica —cuya plasmación en las cláusulas conciliares se apresuró a publicar Sessa solemnemente en Milán— y por los jesuitas, de los que Gonzalo, junto a sus amigos de la Corte como don Juan y Éboli, era ferviente partidario. Se trató en realidad de una despedida del duque de su gobierno milanés, ya que su relevo se había decidido, como respuesta a sus reiteradas peticiones de volver a atender sus estados y del interés regio por satisfacer a todas las facciones cortesanas con un nuevo relevo entre grandes de España que, sin embargo, debía garantizar la continuidad de la política de prudencia desarrollada por Gonzalo Fernández de Córdoba. Tal es el sentido del nombramiento de su sucesor, el duque de Alburquerque, Gabriel de la Cueva, y de las instrucciones que el Rey le entregó en Monzón en enero de 1564.

El gobierno del duque de Sessa dejó un recuerdo de eficacia en la obra de Cabrera de Córdoba, que elogia su “valor y prudencia” para asentar “las cosas del Estado”, definiéndolo “prudente en los negocios graves, de ánimo firme y asegurado y gran secreto”. Ante todo, su hábil política clientelar había servido para hispanizar los altos cargos de la Administración y el Ejército, en un claro viraje respecto a la política seguida por sus antecesores italianos bajo Carlos V.

Esa habilidad no parece haberse plasmado, sin embargo, en la gestión de su patrimonio señorial. Sessa se veía agobiado por crecientes problemas económicos, a los que se sumaba una pérdida de apoyos en la Corte que en diciembre de 1563 llevó a Gonzalo Pérez a escribirle que debido a su pobreza sólo le restaba Ruy Gómez como amigo. Tras su regreso a España, el duque aspiró al cargo de mayordomo del príncipe don Carlos, con el que mantuvo estrecho contacto hasta su muerte —lo que alimentaría en historiadores posteriores la idea de su participación en las presuntas conspiraciones de éste—, pero el declive de la influencia del príncipe de Éboli en la Corte frenó sus aspiraciones hasta el estallido de la revuelta de los moriscos granadinos. En su célebre Guerra de Granada, Diego Hurtado de Mendoza se hizo eco de los maliciosos rumores que circulaban sobre las intrigas de Gonzalo, el cual, afirma, “después de haber dejado el gobierno del estado de Milán, conformando más su voluntad con la de sus émulos que con la del Rey, vivía en su casa libre de negocios aunque no de pretensiones”. El mismo autor reconocía, sin embargo, que el duque “fue llamado para consejo, y uno de los ministros de esta empresa [granadina] como quien había dado buena cuenta de las que en Lombardía tuvo a su cargo”. Lo cierto es que el fracaso de la política apaciguadora propugnada por el III marqués de Mondéjar, Íñigo López Hurtado de Mendoza, durante el tiempo que ocupó el puesto de capitán general de aquel reino —donde la casa de Mondéjar se hallaba instalada desde los tiempos de la conquista—, le enfrentó con don Juan de Austria, que lo relevó al mando de las operaciones en 1569 llevando como lugarteniente al III duque de Sessa, cargo en el que debió de pesar su arraigo en la capital del antiguo reino nazarí donde se había educado. Gonzalo desplegó una particular dureza, que le llevaría a defender la expulsión forzosa de los moriscos del Albaicín y la eliminación de sus cabecillas. En 1570, mientras don Juan dirigía la campaña en La Galera y Almería, el duque quedó al frente de las operaciones en las Alpujarras.

Enfermo de gota, la lentitud de sus desplazamientos fue criticada por sus adversarios en la Corte.

Tras el final de la guerra de Granada, Gonzalo siguió reclamando la concesión de un oficio cortesano de alto rango, como la presidencia del Consejo de Italia y una plaza en el Consejo de Estado y Guerra, en el que finalmente acabó entrando el 15 de enero de 1571. Fue elegido de nuevo lugarteniente general de don Juan de Austria, en sustitución de Luis de Requesens, y como tal tomó parte en la campaña de Lepanto, en la que sirvió a sus órdenes Miguel de Cervantes. Su intervención en esa jornada legendaria, fruto de sus relaciones de facción y su experiencia militar más que de sus dotes para la guerra naval, no ha sido aún estudiada pero debió de facilitar el que Gonzalo viera compensadas sus angustias patrimoniales al suceder al duque de Somma Fernando Folch de Cardona —tras la muerte de éste— en el oficio de gran almirante del reino de Nápoles. A esa ciudad marchó a mediados de 1572, y permaneció seis años en ella y en diversas campañas mediterráneas —como la de Túnez—, mientras mantenía un estrecho contacto en la Corte con el secretario Antonio Pérez, cuyas oscilaciones faccionales repercutieron negativamente en sus quebrantados intereses patrimoniales. Especial gravedad revistió su enfrentamiento con el citado marqués de Mondéjar que, tras ser nombrado virrey de Nápoles, abandonó la tradicional amistad de su linaje con la facción de Ruy Gómez y se aproximó a los rivales Toledo. Sessa se vio obligado a protestar ante el Rey en 1577 por la hostilidad demostrada hacia él por Mondéjar que, en su oficio de virrey, se oponía sistemáticamente a sus reivindicaciones jurisdiccionales como almirante de Nápoles. A mediados de 1578, Gonzalo regresó a Madrid, donde murió, sin herederos directos, el 3 de diciembre de ese año. Días después, gran parte de sus bienes fueron subastados para hacer frente a las numerosas deudas acumuladas por su ya mítica liberalidad.

La afición a las letras, iniciada por el Gran Capitán y continuada por el II duque de Sessa, culminó en Gonzalo —”uno de los mayores entendimientos de España”, según Antonio Pérez— que, además de escribir poemas —al parecer recopilados por su amigo Juan de Austria, que supuestamente los perdió en uno de sus viajes—, cultivó un intenso mecenazgo, hasta convertirse en uno de los principales protectores de escritores en la España y en la Italia de su tiempo.

Paolo Giovio, Luigi Tansillo, Ascanio Centorio, Giuliano Gosellini, Filippo Zaffiri, Giovanni Toso, Gutierre de Cetina, Alfonso de Ulloa o Juan de la Vega le dedicaron poemas y otras obras donde fue recurrente la apelación al ejemplo de su abuelo y homónimo, el conquistador de Nápoles, como modelo de unas virtudes aristocráticas cristalizadas en la liberalidad del III duque de Sessa. A él se debieron, a mediados de siglo, las más decisivas iniciativas para difundir la imagen heroica de su abuelo. Coincidiendo con la estancia del duque en su feudo napolitano de Sessa, en 1549 Paolo Giovio publicó en Florencia su Vita del Gran Capitán, traducida al italiano al año siguiente por Ludovico Domenichi. Asimismo, en esas fechas el duque encargó al taller del principal escultor del momento en Nápoles, Giovanni da Nola, un gigantesco trofeo all’antica, conmemorativo de la batalla de Garellano —hoy conservado en el Museo de Capua—, para el que el mismo Giovio realizó la inscripción latina, junto a las de otros monumentos alzados en la capilla familiar de Santa Maria la Nuova. Mientras poetas como Luigi Tansillo dedicaban diversas composiciones a la gloria revivida por el nieto del primer y gran Gonzalo, los restos de éste eran trasladados definitivamente al sepulcro granadino de San Jerónimo, lo que fue completado por su nieto, que en 1550 hizo llevar también allí, desde Italia, los cuerpos de sus padres, los segundos duques Sessa.

Especial coherencia y brillantez revistió su labor de mecenas durante su etapa de gobernador de Milán, en la que desarrolló una amplia política cultural protagonizada por el citado Gosellini, además de por otros de los más destacados autores lombardos, como Bartolomeo Taegio y Marc’Antonio Bossi, al tiempo que impulsaba las actividades de la academia de los Affidati en Pavía. Paralelamente, llamó a Milán a Tiziano y, ante las excusas del pintor veneciano, consiguió de éste y de su hijo Orazio, en 1559, catorce cuadros, entre ellos un retrato del duque, de cuerpo entero, obra de Orazio. El orfebre milanés Annibale Fontana realizó para él también una famosa medalla de bronce donde la efigie del duque se asociaba a las victorias del Gran Capitán. El gusto clasicista que atestigua su coleccionismo de obras de arte, aún poco conocido, lo llevó a regalar a Felipe II una imagen de san Lorenzo encontrada en Roma.

De la amplitud de sus intereses intelectuales da idea la relación de los cincuenta libros —una pequeña parte de la que debió de ser nutrida biblioteca— subastados a su muerte en Madrid, entre tapices, cuadros, ropas y muebles tan ricos como variados. Allí figuraban desde libros de devoción, como las obras de fray Luis de Granada, hasta obras de historia de Illescas o Zurita, pasando por los inevitables autores clásicos y una selecta representación de los temas de actualidad italiana que condicionaron su trayectoria política, entre ellos una sátira del virrey de Nápoles Pedro de Toledo —obra de Giovanni Battista Pino— y una biografía del anterior gobernador de Milán Ferrante Gonzaga, seguramente la escrita por Giuliano Gosellini. Si la primera de estas obras remitía a la enemistad con el linaje de los Toledo que ensombreció la gestión de los extensos intereses napolitanos heredados de su abuelo, la segunda reflejaba la atracción por el polémico modelo que condicionó el gobierno de Gonzalo de Córdoba en tierras lombardas. Fue entonces cuando alcanzó la plenitud de un cursus honorum en el que los desiguales éxitos deparados por el ejercicio de las armas no pudieron alcanzar el brillo cortesano de su activo diálogo con las letras, en el que el III duque de Sessa puede considerarse como uno de los más grandes mecenas del Renacimiento hispanoitaliano.

Bibl.: J. Sagredo de Molina, La Jornada de Çendal i de Montalvo y venida del Ilmo. Y Exmo. Señor Gª Fernández de Córdova, duque de Sessa, conde de Cabra y señor de la casa de Vaena, y todo lo a él subçedido en Italia siendo gobernador y capitán general en el Estado de Milán por su Mt., s. f. (Biblioteca Nacional de España, ms. 2834); A. de Santa Cruz, Crónica del emperador Carlos V, ed. de R. Beltrán y A. Blázquez, Madrid, Imprenta del Patronato de Huérfanos de Intendencia e Intervención Militar, 1922-1925, 5 vols.; F. Nicolini, “Su Don Gonzalo Fernández de Córdoba, terzo duca di Sessa e di Andria (1520-1578)”, en Iapigia, vol. XI (1933), págs. 237-280 y vol. XII (1934), págs. 69-102; D. Hurtado de Mendoza, Guerra de Granada, ed., introd. y notas, B. Blanco-González, Madrid, Castalia, 1970; G. Marañón, Antonio Pérez, Madrid, Espasa Calpe, 1998, págs. 143-147; L. Cabrera de Córdoba, Historia de Felipe II, Rey de España ed. de J. Martínez Millán y C. J. de Carlos Morales, Salamanca, Junta de Castilla y León, 1998, 3 vols.; S. Fernández Conti, “Fernández de Córdoba, Gonzalo (III duque de Sessa)”, en J. Martínez Millán y C. J. de Carlos Morales (dirs.), Felipe II (1527-1598). La configuración de la Monarquía Hispana, Salamanca, Junta de Castilla y León, 1998, pág. 373; M. Rivero Rodríguez, Felipe II y el Gobierno de Italia, Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 1998; A. Álvarez-Ossorio Alvariño, “'Far cerimonie alla spagnola’: el duque de Sessa, gobernador del Estado de Milán (1558-1564)”, en E. Belenguer Cebriá, Felipe II y el Mediterráneo, vol. III, La Monarquía y los reinos, Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 1999, págs. 393-514; C. J. Hernando Sánchez, “‘Estar en nuestro lugar, representando nuestra propia persona’. El gobierno virreinal en Italia y la Corona de Aragón bajo Felipe II”, en E. Belenguer Cebriá (coord.), Felipe II y el Mediterráneo, vol. III, La Monarquía y los reinos, Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 1999, págs. 215-338; B. Agosti, F. Amirante y R. Naldi, “Su Paolo Giovio, don Gonzalo II de Córdoba duca di Sessa, Giovanni da Nola (tra lettere, epigrafia, scultura)”, en Prospettiva, n.º 103-104 (2001), págs. 47-76; A. Álvarez-Ossorio Alvariño, Milán y el legado de Felipe II. Gobernadores y corte provincial en la Lombardía de los Austrias, Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 2001; M. C. Giannini, “Fra autonomia política e ortodossia religiosa: il tentativo d’introdurre l’Inquisizione ‘al modo di Spagna’ nello Stato di Milano (1558-1566)”, en Società e storia, n.º 91 (2001), págs. 79-134; C. J. Hernando Sánchez, “Las letras del héroe. El Gran Capitán y la cultura del Renacimiento”, en VV. AA., Córdoba, el Gran Capitán y su época, Córdoba, Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes, Sección de Ciencias Históricas, 2003, págs. 217-256.

Carlos José Hernando Sánchez

LUIS FERNANDO DE CÓRDOBAFernández de Córdoba, Luis. Duque de Sessa (II). ¿Córdoba?, f. s. XV – Roma (Italia), 18.VIII.1526. Embajador de Carlos V en Roma, yerno y heredero del Gran Capitán.

Luis Fernández de Córdoba, cuya fecha de nacimiento a finales del siglo XV no se conoce con seguridad, llegó a ser uno de los agentes más destacados de Carlos V en Italia cuando, al principio de su reinado, canalizó las relaciones entre el Pontificado y el Imperio en los años turbulentos, marcados por la batalla de Pavía, que precedieron al Saco de Roma. Su actuación se inscribe en una trama de intereses aristocráticos asentados en el escenario feudal del reino de Nápoles durante el período de consolidación del sistema de gobierno virreinal en ausencia, así como en la constelación nobiliaria y cardenalicia de la Corte romana. Segundo duque de Sessa por su matrimonio con la hija y heredera del Gran Capitán, Elvira, Luis Fernández de Córdoba, que fue además IV conde de Cabra, se convirtió en uno de los intérpretes y actores principales del entramado italiano del Imperio de Carlos V en su doble condición de gran feudatario napolitano, heredero del prestigio y de gran parte de la trama clientelar del conquistador del reino, y embajador en Roma, cuya cercanía privilegiada al Pontífice y a la curia le abría nuevas posibilidades de promoción, facilitadas por las tensiones faccionales en las Cortes de Adriano VI y Clemente VII.

Carente de títulos propios hasta la muerte en 1525 de su padre, el III conde de Cabra, el II duque de Sessa se esforzó en afirmar su vocación guerrera. Luis Fernández de Córdoba, que pretendió alcanzar el gobierno virreinal o, al menos la lugartenencia general del reino de Nápoles, constituyó además un precedente de la utilización de la embajada romana como plataforma de ascenso por los miembros de la alta nobleza castellana y, tras enviudar, en sus últimos años intentó conseguir un capelo cardenalicio.

A la muerte del Gran Capitán, en 1515, el linaje Fernández de Córdoba se hallaba fragmentado en cuatro grandes ramas: la principal, de los señores de Aguilar, a la que pertenecía el propio Gonzalo, había alcanzado el marquesado de Priego en 1501 y estaba representada por el I marqués Pedro Fernández de Córdoba. Por su parte, el Gran Capitán había dado lugar a una nueva línea, consagrada por la obtención de grandes títulos napolitanos como el ducado de Sessa en 1507. A ellas se sumaban los condes de Cabra —primer título conseguido por el linaje, en 1455— y los alcaides de los Donceles, desde 1512 marqueses de Comares. Todos ellos tenían su asiento territorial en el sur del reino de Córdoba e hicieron de esta zona y de la capital andaluza el teatro de su rivalidad por controlar concejos y señoríos. El hermano mayor de Gonzalo y cabeza del linaje, Alonso Fernández de Córdoba, hasta su muerte en 1501 fue “quasi absoluto señor de Córdoua, donde biuía, e se hazía todo quanto él mandaua”, como recuerda Gonzalo Fernández de Oviedo, y protagonizaba “grandes contenciones e diferencias” con los condes de Cabra desde el reinado de Enrique IV, pese a lo cual Oviedo podía escribir a mediados del siglo XVI que “todas enemistades e rrenzillas ha curado el tiempo, e ambas casas están conformes e travado deudos e matrimonios la una casa con la otra, tan estrechamente como veys, e buena amistad conservan”. El surgimiento de una segunda rama de la casa de Aguilar, fundada por el Gran Capitán gracias a sus feudos italianos, junto al protagonismo político alcanzado en Nápoles y prolongado tras su vuelta a Castilla en abierto contraste con Fernando el Católico, iba a facilitar la reconciliación entre los dos grandes troncos de los Fernández de Córdoba —de Aguilar y de Cabra— en el marco del proceso de concentración familiar emprendido durante el reinado de los Reyes Católicos y, sobre todo, en el período de las regencias. El marqués de Priego y el conde de Cabra habían sido, junto al conde de Ureña, Juan Téllez Girón, los principales exponentes de la facción felipista en Andalucía.

El III conde de Cabra movilizó a su extensa parentela a la muerte del rey Fernando e hizo que su hermano Hernando de Córdoba, regidor de la capital andaluza y gobernador del Campo de Calatrava, intercediese ante Cisneros para que se reconocieran los servicios que tanto él como el marqués de Priego habían prestado a la Corona en tiempos de Isabel la Católica. El conde, que había tejido una densa red de alianzas con otros aristócratas andaluces como el I duque de Arcos, Rodrigo Ponce de León, a quienes estaba ligado por lazos de parentesco y una común hostilidad hacia Fernando el Católico, situó a sus hijos en la Corte e hizo que acompañaran al nuevo monarca, Carlos de Austria en la Corte de Flandes.

De esa forma comenzó a labrarse la carrera de su primogénito, Luis, amparado por la reforzada solidaridad familiar y una ejemplar formación caballeresca.

Así lo puso de manifiesto la temprana dedicatoria de que fue objeto por parte del desconocido autor de dos de las primeras novelas de caballerías que, siguiendo la estela del Amadís, sublimaban en ficción literaria los valores e intereses de un entramado nobiliario en consolidación. Tanto el Palmerín de Oliva, publicado en Salamanca el 22 de diciembre de 1511 y dedicado “al illustre e muy magnífico señor don luis de Cordoua, hijo del muy illustre e magnífico señor don Diego Hernandes de Cordoua, conde de Cabra, visconde de Isnajar, Señor de la villa de Vaena...”, como el Primaleón, salido de las mismas prensas un año después, reflejan en sus dedicatorias a Luis Fernández de Córdoba el afán heroico del linaje.

Tras haber marchado a Flandes, como otros nobles desafectos a Fernando el Católico, el conde de Cabra y su primogénito volvieron con el nuevo Rey a Castilla. En febrero de 1518 Luis Fernández de Córdoba participó junto a dos de sus hermanos en el solemne torneo organizado en Valladolid en honor del nuevo Monarca. Pero, defraudado en sus ambiciones cortesanas, el conde de Cabra se dispuso a sellar con la duquesa viuda de Sessa y Terranova, María Manrique, el matrimonio de su primogénito con la heredera del Gran Capitán, a la que él mismo había estado comprometido. El 4 de abril de 1519, el embajador veneciano en la Corte imperial, Francesco Corner, informaba desde Barcelona de la realización de la boda. Un año después, Luis Fernández de Córdoba, convertido ya en II duque de Sessa, acompañó al nuevo Emperador en su viaje a Flandes y el Imperio y destacó por sus habilidades cortesanas durante el banquete ofrecido en Canterbury por Enrique VIII al paso de la comitiva por Inglaterra. Ése fue el último episodio de la lujosa trayectoria caballeresca seguida por Luis Fernández de Córdoba en la Corte imperial.

Meses después se dirigía con su mujer a Italia, para tomar posesión de sus estados napolitanos. La atención prioritaria hacia éstos no impidió, sin embargo, que en los años siguientes el duque cultivara sus intereses en Andalucía. Por ello, el 17 de febrero de 1523 solicitaba al Emperador la concesión del oficio de veinticuatro de Granada tras la vacante dejada por la muerte de su primo Martín de Córdoba, y el 25 de mayo de 1526 firmaba un pacto con el I duque de Arcos, Rodrigo Ponce de León, para “defenderlo en todo tiempo”, salvo contra sus parientes más cercanos, renovando así la alianza sostenida por su padre con uno de los principales linajes que controlaban el gobierno de ciudades y tierras en los reinos de Sevilla y Granada.

El 12 de agosto de 1525 murió el III conde de Cabra, Diego Fernández de Córdoba. En 1523 su hermano Antonio de Córdoba había sido nombrado chambelán del Emperador y a principios de 1525 otro hermano, Francisco de Mendoza, pasó a formar parte del nuevo Consejo de Hacienda. El favor dispensado a la casa de los condes de Cabra se extendió también a sus demás miembros. En 1521 varios hermanos de Luis Fernández de Córdoba marcharon con él a Italia.

Uno de ellos, Pedro Fernández de Córdoba, estuvo a punto de ser nombrado en 1523 embajador en Venecia, pero fue enviado finalmente como legado a la Dieta de Nuremberg. En 1524 estaba en Roma y en 1525 en Toledo, donde representaba intereses del archiduque Fernando, en cuya Corte acabó forjando una brillante carrera. El 17 de abril de 1526, el duque de Sessa solicitó el obispado de Zamora para otro de sus hermanos, Juan Fernández de Córdoba, deán de Córdoba y abad de Rute. La red familiar seguía extendiéndose en la Corte, la Iglesia, las ciudades y los señoríos andaluces, mientras Luis Fernández de Córdoba se erigía en el centro de un eje aristocrático entre Nápoles y Roma del que son reflejo sus relaciones con destacados escritores de ambos núcleos. En 1521, cuando acababa de llegar a Nápoles, la pareja ducal recibió la dedicatoria del Eutychi Augustini Niphi Medices Philosophi suessani libellus de his quae ab optimis principibus agenda sunt: ad Ludovicum atque Elviam Ferdinandos a Corduba principes suessanos —Florencia, 1521, por Filippo Giunta—, obra de uno de sus más ilustres vasallos napolitanos, el médico y filósofo Agostino Nifo, y donde se exponían las virtudes propias del hombre y la mujer nobles de acuerdo con la ética aristotélica. Por aquel entonces, los duques, recibidos con todos los honores por el virrey Ramón Folch de Cardona, se habían establecido en Nápoles, en el palacio próximo a San Giovanni Maggiore, en el seggio de Porto, concedido por Fernando el Católico al Gran Capitán. Allí pasaron año y medio, estrechando relación con cuantos habían militado en el bando de Gonzalo, como el humanista Pietro Gravina, que les dedicó varios poemas latinos invitándolos a imitar las virtudes del primer virrey de Nápoles, además de otros autores con los que pronto estableció correspondencia Luis Fernández de Córdoba, inclinado a las letras desde su temprana formación caballeresca, y entre los que habían de destacar Baltasar de Castiglione y Paolo Giovio. Este último comenzó a escribir su famosa Vida del Gran Capitán a instancias de Luis Fernández de Córdoba, contribuyendo así de modo decisivo a la difusión de un mito que se vio impulsado cuando, en agosto de 1523, Juan Ginés de Sepúlveda publicó en Roma el Dialogus de appetenda gloria qui inscribitur Gonsalvus, también dedicado a los duques y en el que trataba de conciliar la ética cristiana con la ambición humanística de gloria. En octubre de 1524, un mes después de la muerte de Elvira Fernández de Córdoba, aparecía en Roma, en la imprenta del calígrafo vicentino Lodovico degli Arrighi y del entallador perugino Lautizio di Bartolomeo de' Rotelli, el poema Deploratoria del Fuscano, in la Morte, de la Illustriss. S. Donna Elvira de Cordova Duchessa di Sessa. En ese ambiente de cultura clasicista cabe destacar la transformación de la iglesia de Santiago de los Españoles de la plaza Navona de Roma, que culminó bajo la embajada de Luis Fernández de Córdoba, con la intervención, en 1525 y 1526, de los arquitectos Antonio y Bastiano de Sangallo. Sin embargo, no fueron las grandes artes plásticas las llamadas a ocupar un lugar central en la atención del embajador, sino los libros y, sobre todo, las medallas, como informa minuciosamente el inventario de sus bienes, realizado el 22 de agosto de 1526, cuatro días después de su muerte. El capítulo más rico es el que atañe a la biblioteca de Luis Fernández de Córdoba, formada por unos ochenta volúmenes —además de las bulas y documentos oficiales— cuidadosamente seleccionados en función de su contenido y, también, de su apariencia. Llama la atención la escasez de obras religiosas y la presencia de autores clásicos e italianos como Petrarca, tradicionalmente venerado por el linaje Colonna como un referente familiar y cada vez más difundido durante esos años en los ambientes aristocráticos napolitanos.

En 1522, apenas ocupado su oficio de embajador en Roma, en sustitución de don Juan Manuel, Luis Fernández de Córdoba se refugió en uno de los feudos de los Colonna que rodeaban Roma por el sur, extendiéndose hasta más allá de la frontera del reino de Nápoles, en los confines de su propio estado de Sessa. Esa proximidad geográfica encerraba también una proximidad política que hacía del linaje gibelino el principal sostén de la presencia imperial a ambos lados de la frontera. La antigua amistad de los Colonna con el Gran Capitán iba a resurgir durante la embajada romana de su heredero, condicionando su actuación en un sentido crecientemente belicista, sobre todo tras la muerte del papa Adriano VI. El cónclave que le siguió en 1523 concitó los intereses de los cardenales y los grupos nacionales. Uno de los que más enconadamente pretendieron la tiara fue el cardenal Pompeo Colonna. Sin embargo, tanto la Corte imperial como Luis Fernández de Córdoba se inclinaron por el cardenal Giulio de Médicis, que resultó elegido como Clemente VII. El ascenso al trono de san Pedro de quien se consideraba jefe del partido imperial auguraba un período de estabilidad en las relaciones con el Papa, que permitiría al embajador centrar su atención en otros estados italianos. Esa actuación era aún más necesaria en los momentos en que la máxima autoridad política del Emperador en Italia, el virrey de Nápoles, Carlos de Lannoy, asumía sus deberes militares como capitán general de la Liga en sustitución de Prospero Colonna —muerto en 1523—, flanqueado por el nuevo aliado del César en Italia, el Condestable Carlos de Borbón. La posibilidad de dejar al duque de Sessa al frente del Gobierno de Nápoles, aunque fuera a título provisional, abrió entonces nuevas perspectivas a las pretensiones de aumento de su casa que, si bien frustradas entonces, volvieron a plantearse en otras ocasiones.

Contra todos los pronósticos, el enfrentamiento del Papa con el Emperador fue en aumento y el 7 de agosto de 1524 Luis Fernández de Córdoba señaló maliciosamente que todos los cardenales que morían eran contrarios a Clemente, si bien se felicitaba por la decisión de enviar a España como nuncio al conde Baltasar de Castiglione. La referencia a las cualidades ejemplares de éste adquiría especial valor en unos momentos en los que Luis Fernández de Córdoba se enfrentaba al cuestionamiento de sus atribuciones ante el envío de otros legados extraordinarios del Emperador.

El duque de Sessa abrigaba serias dudas sobre su oficio y creía tener motivos para dolerse de las críticas que contra él vertían otros agentes imperiales en Italia, como Lope Hurtado de Mendoza, cuya presencia en la Corte pontificia suscitaba los recelos del embajador. El acrecentamiento de su casa, al que apelaba el propio Soberano, le llevó el 15 de junio siguiente a declarar a su mujer, residente en Sessa y con quien mantenía una intensa correspondencia, su disposición a abandonar la embajada por no considerar justamente recompensados sus desvelos. En los meses críticos que precedieron a la batalla de Pavía, con el virrey de Nápoles ocupado en el frente militar del norte, el duque de Sessa se erigió en el principal interlocutor de la Corte para los asuntos políticos de Italia y centralizó la documentación imperial sobre las más diversas materias legales y de gobierno. Simultáneamente, Luis Fernández de Córdoba realizaba varias operaciones financieras para pagar a las tropas imperiales y, a la vez, mantener los costosos gastos de su embajada, a través de tratos con varios banqueros genoveses cuyos préstamos fueron avalados por obispos españoles o imperiales residentes en Roma.

El momento culminante de la embajada del duque de Sessa coincidió con el impacto desatado por la victoria imperial de Pavía. Apenas dos días después de producirse, el 26 de febrero de 1525, Luis Fernández de Córdoba comunicó al Emperador la noticia que, a su vez, había conocido a través del Papa, y le aconsejó que estrechara el cerco contra Francia. La captura de Francisco I conmocionó a toda Italia y desató el temor de cuantos se habían mostrado adversarios o simplemente distantes con el Emperador. Los Colonna tomaban la iniciativa y, llevados por su enemistad con el Papa, amenazaban la seguridad de Roma.

Ante la superioridad militar de los imperiales, el Pontífice accedió a firmar la alianza tantas veces solicitada.

Se trataba de un preacuerdo al que debía seguir el tratado definitivo, pero su planteamiento reflejaba la decisiva intervención del embajador. Ésta se iba a ver perjudicada, sin embargo, debido a la resistencia del Papa a aceptar la hegemonía imperial conforme se hacían evidentes las discrepancias entre los vencedores.

El aprovechamiento de la inesperada victoria y el destino de la prisión del rey de Francia ahondaba el enfrentamiento entre los máximos representantes del César, el virrey de Nápoles, Carlos de Lannoy, por un lado, y el condestable Carlos de Borbón, secundado por el marqués de Pescara, por el otro. El duque de Sessa debió mantener la apariencia de unidad en el bloque imperial mientras el Papa daba muestras crecientes de descontento con su actuación en diversas materias. La victoria de Pavía había desatado una oleada de júbilo entre todos los partidarios de la causa imperial en Italia, actualizando antiguas lealtades gibelinas.

Siena, la república que garantizaba el control de la frontera septentrional del territorio de la Iglesia en el Lacio, era objeto de especial atención por parte del Papa y del embajador del César, que se consideraba encargado de su custodia y a cuya autoridad acudían las autoridades sienesas para dirimir sus crónicas rivalidades. La intervención de Luis Fernández de Córdoba, que en un primer momento había aplacado los ánimos, fue vista en Roma como una intromisión peligrosa para la libertad del Papa. Sin embargo, Clemente prefirió contemporizar por el momento y seguir adelante con la ratificación de la Liga.

La división entre los ministros imperiales era cada vez más abierta y estaba presidida por el enfrentamiento entre Gattinara y Lannoy, cuyos efectos amenazaban con extenderse al gobierno del reino de Nápoles. En esa situación Luis Fernández de Córdoba se convirtió en elemento valioso de una posible reorganización de los altos representantes del César en Italia al plantearse de nuevo que pudiera sustituir al conde de Santa Severina, Andrea Carafa, como lugarteniente general de Nápoles en ausencia del virrey.

Lannoy denunció a Carlos V el proyecto de poner al duque de Sessa al frente del Gobierno de Nápoles, que consideraba una maniobra urdida por Gattinara para minar su autoridad. Aunque el virrey no lo mencionaba, el hecho de que pudiera hacerse con las riendas del poder un gran feudatario del reino, pariente y sucesor además del sospechoso Gran Capitán, no era un aval para ese nombramiento que, al igual que en ocasiones anteriores, no llegó a realizarse, si bien Luis Fernández de Córdoba intervino activamente en los asuntos napolitanos. La tradicional rivalidad entre el embajador en Roma y el virrey de Nápoles, que la Corona había utilizado como un útil contrapeso al poder de éste desde los tiempos de Francisco de Rojas y el Gran Capitán, se había prolongado a principios del reinado de Carlos V con el enfrentamiento entre don Juan Manuel y Ramón de Cardona para remitir desde 1522 con la llegada del duque de Sessa y Carlos de Lannoy.

Aunque ambos establecieron una colaboración aceptable, las fuertes tensiones desatadas en la Corte imperial por la diversidad de conceptos e intereses que representaban Gattinara y Lannoy hizo que Luis Fernández de Córdoba se viera obligado a maniobrar sin alinearse abiertamente con ninguno de ellos, pero permaneciendo más próximo al gran canciller del que dependía la tramitación de los negocios bajo su jurisdicción.

Ello explica la oposición al duque expresada por el virrey de Nápoles en la crítica primavera de 1526, reflejo también de su propia debilidad al no haber podido hacer cumplir el tratado de Madrid que defendía frente a la opinión de Gattinara.

A lo largo de 1526 las gestiones del embajador imperial adquirieron un ritmo vertiginoso, reflejado por los continuos despachos enviados al Monarca. Su situación en la Corte pontificia era cada vez más difícil. Por ello se vio obligado a firmar un compromiso de no armar tropas contra el Papa, sometiéndose a las autoridades de la ciudad de Roma como garantía. Los términos de la promesa reflejaban la dimensión clientelar que implicaba la presencia del duque de Sessa en la urbe al equipararlo a los jefes de los grandes linajes romanos, prontos a armar a sus familiares y partidarios. El Emperador decidió enviar a Hugo de Moncada para convencer al Papa de que no se aliase con el rey de Francia, pero el 22 de mayo se firmaba en Cognac la Liga Santa entre ambos, con el concurso de Francisco Sforza y las repúblicas de Florencia y Venecia. Mientras Luis Fernández de Córdoba reclutaba soldados en los Estados Pontificios, Moncada preparaba en Nápoles la famosa incursión junto al cardenal Pompeo Colonna que lo llevaría a saquear el Vaticano y el barrio adyacente el 20 de septiembre de ese año. El camino hacia el gran Saco de 1527 estaba así abierto.

El 7 de junio de 1526 Luis Fernández de Córdoba informó al Emperador de una decepcionante entrevista con el Papa y le comunicó su próxima salida de Roma para unirse al Ejército imperial. Sin embargo, se demoró más de lo previsto, sobre todo por el reclutamiento de soldados. El 19 de julio, Lope de Soria informó a Carlos V de que la salida de Sessa, junto con Hugo de Moncada, se debía a la persecución a que se encontraban sometidos por Clemente VII y a las continuas amenazas de muerte recibidas por parte de los agentes de éste. El 26 de julio, Luis Fernández de Córdoba envió todavía dos emisarios al Papa para proponerle una tregua. El agente francés Alberto Pio de Carpi le recomendó que aceptase, pero el embajador veneciano se opuso. El 29 de julio, el duque de Sessa presidió por última vez la tradicional ceremonia de la entrega de la hacanea al Papa y solicitó licencia para dejar Roma con destino al frente en Lombardía. Sin embargo, iba a quedar paralizado por la enfermedad, de la que informaba al Emperador el 17 de agosto el secretario Juan Pérez. Hasta entonces había residido en Marino, Corte de los Colonna, como en muchas otras ocasiones a lo largo de su embajada, pero el agravamiento de su estado de salud lo decidió a volver a Roma. El 18 de agosto, el embajador veneciano comunicaba de la muerte de Luis Fernández de Córdoba “in Monte Cavallo in caxa del reverendissimo cardinal di Ivrea” y de ella informó Lope de Soria al Emperador el 30 de agosto. El palacio de Monte Cavallo, situado donde a finales del siglo XVI se erigió el Quirinal, formaba parte del complejo urbano dominado por los Colonna y había sido residencia habitual de Luis Fernández de Córdoba durante su embajada, vinculada así hasta el final de sus días al poderoso linaje gibelino que tantas veces condicionó su actuación. El 16 de noviembre de 1526, desde Granada, Carlos V comunicaba al secretario de la embajada, Juan Pérez, la próxima llegada a Roma de Juan Antonio Muscettola como enviado especial para intentar un nuevo acercamiento con el Papa y expresaba además su pesar por la muerte del duque de Sessa con su habitual laconismo: “que en verdad perdemos en él un muy buen servidor”

LA MADRE DOÑA ELVIRA , HIJA DEL GRAN CAPITÁN.

Los éxitos militares del Gran Capitán han difuminado la importancia y prestigio que en la España de los siglos XV y XVI tuvo el linaje de los Fernández de Córdoba, familia de la nobleza andaluza que llegó a poseer más de cien mayorazgos y otros tantos títulos nobiliarios y grandezas del Reino. Matrimonio y descendencia son los aspectos menos conocidos en la vida del militar más prestigioso del reinado de los Reyes Católicos. Tal es así, que incluso determinadas biografías lo presentan como “viudo y sin descendencia, dedicándose al oficio militar desde ese momento”.

No obstante, Gonzalo Fernández de Córdoba, se casó en dos ocasiones. Del primer matrimonio con su prima Isabel de Montemayor se sabe muy poco, ya que esta falleció al poco tiempo de desposarse. Unos años más tarde celebró sus segundas nupcias con doña María Manrique de Figueroa y Mendoza, hija tercera de don Fadrique Manrique de Castilla.

De este matrimonio nacieron dos hijas; doña Beatriz de Córdoba, que murió doncella en Génova, y doña Elvira, que quedó por única heredera. Como es de suponer, el casamiento de doña Elvira de Córdoba fue muy pretendido. Su padre, antes de ser única heredera, trató de casarla en Nápoles con Federico Colonna, hijo mayor y heredero de Fabricio Colonna, Duque de Tagliacozzo y de Alba. Hechas ya las escrituras, a 11 de Octubre de 1511, el matrimonio no llegó a celebrarse. Al volver a España intentó darla en matrimonio a su gran amigo el Condestable de Castilla, don Bernardino de Velasco, dos veces viudo y sin hijos varones, pero tampoco llegó a efectuarse la unión. La pretendió también el rey don Fernando el Católico para mujer del Duque de Segorbe, su sobrino, y luego de su nieto don Hernando, hijo del Arzobispo de Zaragoza, don Alonso de Aragón. Después de muerto el Gran Capitán trataron de casarla con su primo hermano don Pedro Fernández de Córdoba, primer Marqués de Priego, que había enviudado del primer matrimonio, aunque esta unión tampoco se concretó por la corta vida del Marqués, que no sobrevivió a su tío más de un año.

Así pues, finalmente la heredera del Gran Capitán contrajo matrimonio con don Luis Fernández de Córdoba, primogénito de la Casa de Cabra. En este matrimonio se unían los títulos de la única hija de Gonzalo Fernández de Córdoba y los del cuarto Conde de Cabra. Las capitulaciones con el primogénito de la Casa de Cabra se hicieron por la Duquesa, madre de doña Elvira, en Granada el 18 de Marzo de 1518 ante Femando de Herrera, escribano de la reina. Asimismo, convinieron que la duquesa viuda ganaría la dispensa del parentesco que existía entre los novios y que daría a su hija de los bienes de su padre, del mismo modo que el Conde de Cabra otorgaba una dote de de 10.000 ducados de arras a favor de la duquesa Doña Elvira, por la excelencia de su persona y honra de su limpieza.

No hay comentarios:

Publicar un comentario