Creíamos que lo habíamos encontrado; el testamento del escultor Pablo de Rojas, en noviembre de 2012. Y nos dimos con el canto en un diente. Era su sobrino, hijo de Nicolás de Raxis, de quien tomó nombre y apellido reformado, casado con María Jesús y fue un tundidor con su tienda. Murió sin hijos, y dejó hacienda a su esposa y madre. Fue enterrado en su parroquia de Santo Domingo de Silos. Le dijeron 200 misas.

"la historia local contribuye a fundamentar la base del conocimiento global de los pueblos desde el estudio de los acontecimientos de las ciudades"

Archivo del blog

-

▼

2025

(229)

-

▼

septiembre

(17)

- DON MARTÍN DE CEA , CORREGIDOR ALCALAÍNO EN EL NUE...

- LA ERMITA DE SAN BARTOLOMÉ . NUEVOS DATOS.

- HOY, EN LA FESITIVIDAD DE LA VIRGEN DE LAS ANGUSTI...

- ADIOS AL CASABLANCA DE ALCALÁ LA REAL EN LA SEMANA...

- UNA SALVE EN EL SEGUNDO DOMINGO DE SEPTIEMNBE, AVE...

- LA PLAZA BAJA DE LA MOTA. LAS TIENDAS ABACIALES.

- VIDAS FINGIDAS Y JAVIER GARCÍA TEVA

- LA LEYENDA DEL CORREGIDOR SANTA CRUZ

- LA TORRE DEL CASCANTE

- FELICIDADES A LAS QUE SE LLAMNAN CON LA ADVOCACIÓN...

- LA LEYENDA DE ULA

- SANTA LUCÍA , DE ANTONIO GÓMEZ PARA LA VERACRUZ D...

- EN LA REVISTA DEL CRISTO DE LA SALUD. 25. LA CAPIL...

- LA COFRADÍA DE LA ORACIÓN DEL GUERTO Y DEL CRISTO ...

- LITOGRAFÍAS DE LA VIRGEN DE CABEZA CON MOTIVO DE L...

- ALCALÁ LA REAL Y FELIPE IV. LOS AÑOS FINALES DEL...

- LA ZARZUELA

-

▼

septiembre

(17)

-

►

2024

(349)

- ► septiembre (52)

-

►

2023

(174)

- ► septiembre (6)

-

►

2022

(84)

- ► septiembre (2)

-

►

2021

(244)

- ► septiembre (19)

-

►

2020

(381)

- ► septiembre (29)

-

►

2019

(313)

- ► septiembre (32)

-

►

2018

(422)

- ► septiembre (42)

-

►

2017

(450)

- ► septiembre (25)

-

►

2016

(607)

- ► septiembre (50)

-

►

2015

(416)

- ► septiembre (33)

-

►

2014

(429)

- ► septiembre (38)

-

►

2013

(110)

- ► septiembre (6)

-

►

2012

(38)

- ► septiembre (3)

martes, 16 de abril de 2024

EL CORRAL DE COMEDIAS DE ALCALÁ LA REAL

Ya sabemos que las representaciones teatrales se desarrollaron a lo

largo del siglo XVI en la ciudad de la Mota. Pero, lejos de escenarios

provisionales u oportunos según las circunstancias, un recinto estable y

dedicado a la presentación escénica de obras de teatro ( comedias, sainetes,

entremeses y pequeñas obras) tardó unos años más para lograr su ubicación en la nueva ciudad que se extendía al Llano de

los Mesones. Desde principio, estuvo ligada esta actividad a la cofradía e iglesia de la

Santa Veracruz, relacionada con la hermandad del mismo nombre y dependiente de

la abadía.

En torno al año 1610, comenzaron a gestionar este lugar estable y realizaron la

venta de varios bienes s que debieron estar implicados en la gestión de esta construcción.

En dos de diciembre de este año, su hermano mayor Juan de Álvaro y oficiales el jurado Pedro Martín de Cabrera

y el jurado Juan de Morales y Diego de Cabrera, rector del Hospital del Dulce

Nombre de Jesús manifestaban que este se

hallaba unido a la iglesia de la Veracruz. El hermano mayor presentó varios testigos,

entre ellos el escribano de estos documentos y su hijo Juan Rodríguez de

Cebreros, el cura Pedro Castillo , Miguel Ortega Vallejo y Antón o Fernández de

Rivilla que no sólo refrendaban las palabras anteriores citando que el corral,

que tenía acceso al cementerio e iglesia de la Veracruz, era un huerto inservible y de mucha utilidad si se hacía

corral para un teatro, o, en otras

palabras, se labraba patio y casa para corral de comedias con sus corredores, y

con los ingresos y limosnas de los comediantes y de los que entraran a ver las comedias sería

de mucho provecho para la iglesia de la Veracruz y pobres del Hospital. Con

estos testimonios, el provisor Gutierre de Pineda el día cinco del mismo mes dio

licencia para vender censos hasta la cantidad

de 100 ducados.

Y posteriormente ya tenían la

licencia del señor abad para “que se

labre el dicho patio con corredores para

corral de comedias en un corral accesorio que la Veracruz tiene, linde con el

cementerio, calles y casas de Alonso de Ballartas, por no servir ni ser de

provecho el, dicho corral para la casa de la Veracruz, e por la certidumbre que

lo será de muncho alquilándose para las

dichas comedias la dicha obra y edificio an de ser a costa de la dicha cofradía

y hospital a mitad , para que los provechos y limosnas an de ser por la mitad y

para pueda tener efecto , el señor abad dé licencia para que pueda vender todos

los censos que la cofradía tiene hasta la cantidad de 100 ducados ”. En 24 de enero de 1611, se comprometían a vender

el censo de 32. 000 maravedíes, cargado

sobre Cristóbal Ruiz de Higueras y Catalina de Santisteban, al presbítero Lorenzo Peñalver con la licencia

y aprobación del abad don Alonso de Mendoza, de lo que daba fe el notario apostólico ante Juan

Rodríguez de Cebreros (LEGAJ0 4867, folios 41 y ss).

En 1629 ante Alonso Lucíán, por el testamento del jurado y priostre de la Veracruz, la Casa estaba construida y se le exigían cuentas para que diera testimonio, a cargo de su esposa Catalina de Linares. Y así aconteció

unos días después con el contrato de venta entre la cofradía de la Veracruz y el presbítero Lorenzo Peñalver. Posteriormente,

llegaron las obras y una

actividad más estable se va a desarrollar a partir de estas primeras décadas

del siglo XVII con el nacimiento de esta Casa de Comedias, que estaba

patrocinada por la Cofradía de la Santa Veracruz. Pronto esta dejaba su

organización al frente de unos arrendatarios que le pagaban anualmente una

cantidad fija que alcanzaba los ciento cuarenta ducados en el año 1628. El

contrato se fijaba para dos años. Más tarde esta actividad vino a menos en el

siglo XVIII hasta prácticamente desaparecer.

En 1629 ante Alonso Lucíán, por el testamento del jurado y priostre de la Veracruz, la Casa estaba construida y se le exigían cuentas para que diera testimonio, a cargo de su esposa Catalina de Linares. Y así aconteció

unos días después con el contrato de venta entre la cofradía de la Veracruz y el presbítero Lorenzo Peñalver. Posteriormente,

llegaron las obras y una

actividad más estable se va a desarrollar a partir de estas primeras décadas

del siglo XVII con el nacimiento de esta Casa de Comedias, que estaba

patrocinada por la Cofradía de la Santa Veracruz. Pronto esta dejaba su

organización al frente de unos arrendatarios que le pagaban anualmente una

cantidad fija que alcanzaba los ciento cuarenta ducados en el año 1628. El

contrato se fijaba para dos años. Más tarde esta actividad vino a menos en el

siglo XVIII hasta prácticamente desaparecer.

No

es extraño que lugares como el Corral de Comedias, que apenas podía

mantener la cofradía de la Veracruz recibiera subvenciones de

arreglo de los aposentos oficiales y de la estructura de su fábrica ( la

cofradía y su mayordomo Martín García recibe 100 ducados en 18.4.1669). Se

remozó con la ayuda de doscientos ducados el Corral de Comedias de la cofradía

de la Veracruz, donde acudían los miembros de la ciudad y sus esposas a los

aposentos reservados. Las obras de teatro se realizaban a lo largo

del año y ya no se reservaban a ciertos periodos, sino que se celebraban en el

mes de mayo, junio y agosto como la compañía de Luis Pascual que tuvo que ser

subvencionada en el mes de agosto porque no acudía gente. En 1684, de nuevo el

Corral de las Comedias se remozó en los aposentos de la

ciudad fijando las armas reales, de la ciudad y de la Cofradía de la

Veracruz. En el siglo XVIII, despareció la actividad y se transformó en la

Escuela de Cristo. Hoy está transformado en un Hotel Boutique con el

nombre de Palacio de la Veracruz y se encuentra en pleno centro histórico de

Alcalá la Real. Este antiguo Corral de comedias (1611), junto a la desaparecida

iglesia de la Veracruz, es una construcción modernista de principios del siglo

XX del maestro de obras Domingo Sánchez Velasco. Este Hotel Palacio de la Veracruz presenta una

interesante muestra de arquitectura historicista y modernista, en un edificio

totalmente restaurado y adaptado para ofrecer sus servicios al visitante.

. En el siglo XIX, tras la desamortización del

convento de Consolación, una parte de su claustro fue Teatro de la Casa

Cuna , que era subastado. En la segunda mitad del siglo XIX se llamó Teatro

Leiva por sus contratantes. Aquí, en uso en 1852, se subasta por el propio

ayuntamiento.

yPUDO ESTAR DENTRO DE ESTE LOCAL.

VARIOS AÑOS DESPUÉS, SABEMOS LA RENTA. 550

REALES.

sábado, 13 de abril de 2024

viernes, 12 de abril de 2024

VERACRUZ, EN ALCALÁ LA REAL INFORMACIÓN

VERACRUZ

La calle de la Veracruz debe su nombre a la iglesia de la Veracruz, que se

fundó en torno al 1550, junto con una

cofradía, corral de comedias, cementerio

y hospital del mismo nombre, complejo que subsistió hasta finales del

siglo XX reconvertido en Escuela de Cristo y transformado en viviendas con el

sello de Manuel de la Morena al ser vendidas por la diócesis de Jaén en el

segundo decenio del siglo XX. La vida de la sociedad del Antiguo Régimen la mantuvo

como complemento festivo y del sector servicios en esta calle, desde los

sanitarios hasta los de ocio con el local teatral, por donde pasaron las

mejores compañías en tiempos de fiestas.

Tras la desaparición del teatro en el siglo XVIII, en sus dependencias se instaló aquella mistérica escuela, junto a la iglesia que ocupaba la el primer edificio a mano derecha mirando hacia la Mota. En esta calle se reflejó el espectro social de la vida alcalaína en sus diversos tramos o secciones de cada uno de sus viarios. En los primeros, habitaron e hicieron vecindarios las familias hidalgas, mayores pudientes y personal del aparato de servicios de la ciudad. Conforme la ciudad subía a los aledaños de la Mota, se avecindaban las clases populares que eran en sus mayorías, labradores, pegujareros, campesinos, jornaleros. Se establecieron en casas unifamiliares y de vecinos en las mansiones de fachadas de piedra , muchas de ellas cubiertas de cal blanca. Finalizaba esta calle con ochenta vecinos ( casas o viviendas en la terminología actual) , más los diez religiosos. Abundaban los oficios ( escribano, médicos, hornero, panadero, zapateros, albañiles sastres, organista, etc.) y casi se equilibraban con pegujareros, rentistas y jornaleros. Eran casas, en su mayoría, de mediana extensión salvo casos aislados de mayor amplitud. Los hidalgos estaban ligados con los Rivilla, Ruíz Ruano, Ramírez, Robles, y los Cedillo. Muy ilustrativo era el famoso hidalgo Juan Beltrán de Callaba, por ser un poeta y extravagante personaje que dio nombre a una venta que comunicaba con las tierras de Iznalloz en Mures. El clero y sus instituciones religiosas poseían muchas casas en forma de capellanías, censos o memorias. Donde se hacinaban los miembros de las clases populares El formato de casas se mantuvo hasta muy avanzado el siglo XX, como sociedad rural, con viviendas compuestas de corral, patio, bodega de tinajas, portal, cocina, cuarto principal, segundo, y algunos más según la extensión de la vivienda, y cámaras en torno a tres cuerpos .

Ya llegado el siglo XX, nuevos miembros

de empleados (banca, enseñanza, correos, telégrafos, sacerdotes, maestros)

industriales, hacendados y propietarios como

Caldas, Castillo, Serrano, Montijano, Muñoz, Rodríguez, Belbel, Muñoz,

Córdoba, Belbel, Santaolaya, González

de Lara, o Sierra sustituyeron a los antiguos hidalgos

conformando y residiendo en las nuevas

viviendas que, en los primeros tramos, sustituyeron la fachada blanca de diseño

andaluz por las nuevas de tendencia ecléctica y modernista, diseñadas por La

Morena, Domingo Sánchez, Granados o

Cándido García. Comenzaron, por estos años, a disfrutar del servicio de agua, alumbrado público y el arrecifado de la calle

por ser vía del itinerario oficial de las procesiones públicas. Los tramos

altos se mantuvieron con diseño

tradicional de corte andaluz, salvo las

casas de vecinos como la del Cura en el tercer tramo ( de finales de los siglos

de la Ilustración). En esta sección hasta mediados del siglo XX, no se disfrutó

de servicios como el agua a nos sr de los pilares públicos.

La calle ofrece una perspectiva bellísima con el fondo majestuoso de la fortaleza de la Mota contrastando con la línea de suave curva serpeante de sus blancas fachadas de los dos últimos tramos. Es un canto a un tiempo que refleja una ciudad que baja al llano y se hace comercial manteniendo el recuerdo de una sociedad agrícola en sus partes más elevadas. Es una trova y una llamada a la pervivencia de un casco antiguo, que se transforma en estos nuevos tiempos de una sociedad del ocio, donde hacen aparición el turismo rural y nuevos planteamientos que se adapten a una sociedad no rural y modo que sustituyan al antiguo vecindario que ya no depende de la agricultura. Es el momento oportuno para ese cambio. La Veracruz ya no es una calle de tinte religioso, ni suenan las ruedas del carro de Tespis, tampoco los negocios de servicios abundan como en los primeros años siglo pasado, pero se están abriendo otros establecimientos con muy buenas perspectivas, en esa línea se recuperará totalmente aquella calle de la Vera Cruz.

Antes de Qalat Astalir Leyenda e Historia en el Renacimiento entre nombres romanos

Antes de Qalat Astalir

Leyenda e Historia en el Renacimiento

entre nombres romanos

Francisco Martín Rosales

Esta comunicación pretender rendir homenaje a Carlos Borrás Querol. Su

llegada a nuestra ciudad fue un acicate para nuestra ciudad en muchos cam-

pos, patrimonio e historia desde los años noventa del siglo pasado. Ha sido

un testigo de un tiempo muy fructífero de Alcalá cuya presencia ha quedado

plasmada en las diversas convocatorias y actuaciones de las Escuelas Talleres,

Taller de Empleo, Museo Local, y Patrimonio de Alcalá la Real. Enseñó a

muchas generaciones: ofcios, arqueología e historia y muchas realidades de

estos campos vienen marcados por su huella.

Callet Astigitana

Algunos autores recogen antiguas fuentes renacentistas y remontan su fun-

dación a los túrdulos y los turdetanos. Pero, no realizan ninguna referencia

arqueológica ni cita documental. Muy interesante es la descripción de Alcalá

la Real por parte Juan Antonio Estrada1

.

1 Estrada, Juan Antoni. Historia de la Población de España. Tomo 2o, Folio 39.

240

Ni que decir que hay restos de lugares íberos en esta ciudad, y en sus

alrededores. También, se han hallado muestras de numismática fenicia. Pero,

como ciudad, no podemos atestiguarla ni denominarla. En cuanto Callet As-

tigitana, la citan Modesto la Fuente y Miguel de Morayta, siguiendo la His-

toria Naturales de Plinio2

. Y consideran que es una ciudad sometida a Astigi (Écija). Pero, los datos arqueológicos señalan a Fuente Teba el lugar de Callet Astigitana.3

Como dice Barea, en este artículo:

La Callet astigitana debió estar en la orilla derecha del curso alto del Guadaíra. La colonización romana potenció los asentamientos junto a las explotaciones agrícolas, lo que, unido a la condición privilegiada delos Aeneanici desde tiempos de César, 40 explica que el cerro de La Guirnalda llegara a ser un núcleo urbano importante al menos hasta el V d.C.

Frente a la presencia de sillares de edifcios públicos y otros hallazgosmonumentales, conmemorativos y cerámicos de época imperial, los restos anteriores de poblamiento carecen de categoría urbana, aunque esposible que la moneda se acuñase en este lugar. La ceca de Callet también puede corresponder al yacimiento de la sierra de Montellano, dondepudo estar el castillo medieval de Sillibar, llamado Cote el Viejo en 1342,y luego Pancorvo por un antiguo propietario oriundo de Burgos. Aquí lollamaré Montellano, que debió ser el nombre del monte llano cuya cimaocupa, antes de que diera nombre a la Puebla de Montellano que yace a2 La Fuente, Modesto Historia de España, Tomo 1o, pág, 44-5, Miguel de Morayta HistoriaGeneral de España, Libro 1o, apéndice 3o, capitulo 3o.

3 Barea, Joaquín Pascual. Callet y callenses aeneanici (Montellano, Morón): la ceca, el topó-

nimo, el territorio y los oppida,sus pies, habitada desde la segunda mitad del siglo XVII,42 y villa desde

1788 llamada hoy Montellano.

Ategua

Antes de Qalat Astalir, durante el Renacimiento, los eruditos y estudiosos denuestro pasado entre la leyenda y la historia, no existían entre sus pobladoresreferencias claras de Ategua sobre su pasado romano, salvo la existencia demuchos villares a lo largo del territorio del municipio alcalaíno. El primeroque aporta datos sobre ello fue Andrea Navaggiero de la siguiente manera:“Apenas se sale de Alcalá, se ven vestigiosde una ciudad antigua, la qual se cree quefue Ategua”. “El sitio conserva un nombresemejante, pues una fuente que hay en él sellama de Teivela, “que hay cerca un castilloque guarda su nombre Ucubin y se llama Lucubín”. Y, con las excavaciones dirigidas por

el profesor Borrás se confrma la presencia romana con los restos de una población , de-

nominada arbitrariamente Domus Herculana.

Pero la ciudad antigua de Ategua es un yacimiento arqueológico situado en el término

municipal deCórdoba (España) que fue declarado Monumento Nacional en 1982 y Bien de

Interés Cultural como Zona Arqueológica en 2004., situado a unos 20 kilómetros al sureste

de Córdoba, junto al río Guadajoz y dominando un antiguo camino que comunica Córdoba

con la zona de Granada. Ategua jugó un gran papel en la última fase de la guerra civil en-

tre cesarianos y pompeyanos (el denominado Bellum hispaniense), culminada con la toma

de Corduba y con la defnitiva victoria de César en la célebre batalla de Munda (45 a.C.),las excavaciones arqueológicas realizadas en los años sesenta y ochenta del siglo pasado,bajo la dirección de los arqueólogos A. Blanco Freijeiro y M. Martín Bueno, pusieron derelieve una dilatadísima historia en el yacimiento desde el primer poblamiento de la Edad del Bronce como núcleotartésico y oppidum iberorromano,sobre todo en época medieval, hasta la época medieval. Con la conquista castellana de la zona, en los añoscuarenta del siglo XIII, se llevarona cabo nuevas construcciones de refuerzo de sus puertas almohades, torre y baluare, que sirvió para controlar las comunicaciones entre Córdoba y Granada. Tras un mercado en una plaza extramuros del siglo XIV, elasentamiento fue abandonado, convirtiéndose Ategua en un despoblado junto al Cortijo de Teba la Vieja.

Flavia Auresis, Callecula, Sucaelo, Municcipium Polconense y otrosCoincidimos con Mauricio o Pastor y el Padre Sotomayor em que sólo hayatribuciones de eruditos antiguos sin fabilidad alguna a los nombres romanosde Alcalá la Real.

Hay que comenzar rechazando, sin discusión alguna, muchos de los nombres que los autores decimonónicos, como J. A. Estrada, M. La Fuente,Morayta, F. Rus, J. De Dios de la Rada, F. Lozano, A. Guardia Castellanoetc. Han venido señalando como los nombres antiguos de Alcalá la Real ycuyas traducciones y localizaciones exactas han sido subsanados por lainvestigación histórica actual sobre la base de la denominación arqueológica y epigráfca. Entre otros carecen de sentido las denominaciones deCallet Astigitana, Ula, Tucci Vetus, Ategua, Callecula, Flavia Aurensis yEbura Cerealis. Por su ánimo de ensalzar la antigüedad de Alcalá la Real,la mayor parte de estos autores buscaron en las fuentes clásicas nombresque pudieran adaptarse a esta ciudad, pero sin una crítica en las fuentes yotras veces se basaron en un simple resto epigráfco, o en un simple hallazgo monetario con referencia a una ceca determinada, que, evidentemente, no son pruebas sufcientes que permitan la identifcación de una ciudad4

”.

Y a estas añadimos las referidas, Municipium Polconense ( en Carcabuey y Alcalá la Real). MUNICIPIUM POLCONENSE, Lo mismo podría aplicarse a Osca que aparece en el texto de Plinio referido a esta zona.

4 AAVV. Alcalá la Real. Historia de una ciudad fronteriza y abacial. Tomo I, Pág. 273. Año 1999.

Antonio López de Gamboa, hijo del oidor Benito Lópezde Gamboa y Teresade Eraso, un escritor, al que se le atribuye una historia deAlcalá la Real, que se encuentra en la Biblioteca Nacional dentro del manuscrito anónimo de las Antigüedades de Alcalá la Real y restos de otras partes en el Archivo de la Parroquia de Santa María la Mayor5.Este autor defende la denominación de Municipium Polconense, basándose en la epigrafía. Pero no todas las inscripciones citadas proceden de 5 Don Antonio López de Gamboa y Erasso, primer alcaide hereditario alcalaíno, autor de la parte que trata de Alcalá la Real y su villa del Castillo de Locubín en el manuscrito 4.469 de la Biblioteca Nacional Por Carmen Juan Lovera Consejera del Inst. de Estudios Giennenses

Alcalá la Real, y se citan otras ciudades como Carcabuey y Castillo de Locubín, donde fueron

recogidas lápidas con este nombre. Él era un coleccionista de objetos romanos y aparecen los lu-

gares y casas donde guardaba las inscripciones, pero no indica ni el origen ni

su hallazgo. Por otro lado, la transcripción del texto presenta muchas incóg-

nitas. Hoy, día salvo algunos artículos como Carmen Juan Lovera, los demás

tratadistas consideran que Ipocobulco es Carcabuey, e, incluso se cita que el

descubrimiento de esa lápida estaba entre Alcalá la Real-Priego de Córdoba

en el Puerto del Torcón6 .Los eruditos locales del Renacimiento: entre la leyenda y la

realidad histórica

Para conocer el desarrollo entre la leyenda y la realidad para atribuir un nom-

bre, vamos a desarrollarla , primero con el nombre de Ula. Bajo el cobijo

abacial, sabemos que hubo eruditos y conocedores de la lengua latina y estu-

diosos del pasado romanos de Alcalá la Real, Antonio Blázquez, un cura de

la Iglesia Abacial, sabía latín, paleografía y lo llamaban como experto en

lengua latina para traducir y transcribir los textos antiguos por parte del ca-

bildo. También, en las bibliotecas de los hidalgos Pineda, Cabrera y Aranda,

solían existir en sus baldas documentos y libros referidos al pasado romano7

.

La leyenda de Ula

Y, como muestra de la falsa atribución a un topónimo romano de Alcalá nos

referimos al proceso de Ula, convertida de leyenda en nudo argumental para

defensa de intereses, mediante esta leyenda. Se introduce Alcalá como castro

6 Manuel Rubio Valverde, Manuel. El municipio romano de Ipolcobulcula (Carcabuey, Córdo-

ba). Aproximación a un estado de la cuestión. Anqtiquitas. 2018. N.o 30-

7 https://pacomartinrosales.blogspot.com/2023/04/el-alcaide-don-pedro-de-pineda.html

245

romano, castillo romano, sin embargo, la arqueología identifca esta ciudad

con Montemayor. Pues, Ula es una justifcación del concepto de lealtad real

relacionando a los alcalaínos, seguidores de César contra los pompeyanos en

la Guerra Civil. El alcaide Pedro de Pineda fue su defensor de ese nombre.

Humanista de esta época, por su testamento conocemos su biblioteca en su

casa de la Mota. Hay libros poéticos de Horacio, y otro de Erato; flosófcos,

con el Espejo de Consolación. Aristóteles, Juicio Moderado en latín, Espsi-

tulas de Julio, Sobre la ética de Aristóteles. Epístolas de Soto, y Compendio

de Filosofía Natural. Y en otro lote, los tres libros de Cicerón en tablas ne-

gras, Esferama, Décadas y otras obras de Livio, Salustio, Plutarco, Tito

Livio, Lucano, Terencio, Quinto Curcio, Copia verborum, Libro de Bello Ga-

lico, y Suetonio Tranquilo. De ahí que fuera un acérrimo defensor del pasado

romano de Alcalá la Real, en consonancia con el hombre hidalgo humanista

formado en la Antigüedad grecorromana por las universidades de Granada,

Alcalá de Henares y Salamanca, que frecuentaban los hijos de las élites alca-

laínas.

Es verdad que, en la Mota, restos de grandes sillares de argamasón sugie-

ren tiempos anteriores a la época de frontera. Algunos han propuesto para esta

fortaleza cierta cimentación romana por sus dimensiones y los remontan a

un pequeño castro de la República Romana. Sin embargo, en Medina Azahara,

hemos podido constatar la presencia de este tipo de sillería califal y nos queda

la duda de su identifcación temporal. Podemos afrmar que el origen ibero-

romano de la fortaleza se entronca con leyendas renacentistas, muy propias

de los humanistas, para justifcar el linaje de sus antepasados y su conexión

con la tradición grecolatina. Por eso, un erudito renacentista e, incluso, algún

que otro historiador actual proyectaron el origen de Alcalá la Real a esa época

romana justifcándola con la presencia de algunos elementos y objetos recien-

temente descubiertos y, lo que los arqueólogos actuales consideran aljibes

de estructura romana por sus revestimientos rojizos y por la media caña del

suelo interior. Los antepasados daban por hecho este origen y, para justifcar

sus privilegios y mercedes concedidos por los servicios hechos a la Corona,

remontaban su lealtad, incluso, hasta este periodo romano de la historia de

España. Si no, presenciemos esta escena del cabildo del catorce de noviembre

de 1597, cuando relataron la relación leal de Alcalá en tiempos de la guerra

civil entre Julio César y Pompeyo.

Hablaba en el ayuntamiento el conocido y erudito alcaide, don Antonio

de Gamboa y Eraso, alcaide y granadino afncado en Alcalá. Porfaba contra

las propuestas de algunos regidores, para que no se abandonara la Mota y

volvieran los ofcios y las tiendas a su recinto fortifcado. Lo argumentaba en

246

que no hubiera otra plaza mejor en la ciudad, porque allí se encontraban la

Iglesia Mayor, el Palacio del Abad, las Casas de Justicia y de Cabildo Muni-

cipal y la Cárcel Pública. Para que no se ofreciera ningún género de dudas,

refería que la lucha de ciento cincuenta años en la frontera del reino de Gra-

nada, le había hecho valer una gran cantidad de mercedes y privilegios reales.

En la misma línea de argumentaciones, le siguieron miembros de las familias

de los Clavijo, Pineda, Aranda, hasta que llegó el turno del capitán Juan de

Aranda Góngora, que zanjó de un modo rotundo el debate. No dudaban ni

tenían compasión alguna con los que querían destruir la fortaleza de la Mota

. Sus antepasados se forjaron en este recinto al servicio de los Reyes. Es

más, su a lealtad no sólo se remontaba a los primeros años de la cristiandad.

Le venía desde muy antiguo, como de mano en mano, se inició en tiempos

de los iberos, y, porque nuestro comportamiento era muy valeroso, la amó y

favoreció particularmente el mismísimo Julio César. Con los datos de famosos

eruditos y escritores del siglo XVI, refrieron que se conocía esta ciudad por

el nombre de Ula. Se basaba en que en uno de los recientes “Comentarios de

Julio César”, aparecía en su tabla de lugares, provincias y ríos, justamente en

su último folio: Ula Alcalá la Real, en el Andalucía. Una ciudad que había

demostrado el valor y lealtad de sus vecinos y se había alineado con los par-

tidarios del dictador romano en contra de Pompeyo. Según las fuentes escri-

tas, César daba fe de esta experiencia, porque los alcalaínos, más bien, los de

Ula, acudían siempre en ayuda del pueblo romano, representado en la guerra

entre los dos personajes por Cesar. Incluso citaron a Quinto Casio Longinos

de una familia muy relacionada con el ejército y la política romana. Pues era

un soldado ejemplar, cesariano convencido y con Marco Antonio, formaba el

círculo o la camarilla de los defensores de la política de César. Este lo trajo

a Hispania Ulterior, en contra de Varrón, lugarteniente de Pompeyo. Hasta

tierras béticas, llegó en su persecución. Le hizo una gran labor entre el someti-

miento de algunas poblaciones, como Ula, atrayéndoselas al bando cesariano

mediante concesiones de derechos a indígenas. Aunque confundían los cargos

romanos con los castellanos, porque escribían que era un capitán de César,

Longino, en vez de un lugarteniente, un tribuno militar o un centurión, que

jugó un gran papel.

El episodio de Ula ocurrió al fnal de la Guerra Civil. César logró sobrevi-

vir a varios asedios y consiguió la victoria sobre Farnaces en Zela, en Africa

venció a los pompeyanos en Tapso y pasó, de nuevo a Hispania, donde se

habían refugiado los hijos de Pompeyo. Estos se habían apoderado de la Espa-

ña Ulterior y cuenta el comentario de Hispania “ que Cneo Pompeyo, el moço,

empezó a encomendarse a la fdelidad algunas ciudades para adquirir más

247

fácilmente tropas con que hacer resistencia las tropas de César. Habiendo

pues juntado un mediano ejército, parte por ruegos y parte por fuerza, se dio

a destruir a la provincia. En este estado, unas ciudades le enviaban socorros

voluntariamente, otras, por el contrario, le cerraban las puertas. Este es el

caso de Ula, y de Longino. No hacían sino enviar continuos correos a Italia

para que César acudiese en su ayuda.

Longino, temeroso de que el ejército que gobernaba Córdoba, a cuyo fren-

te estaba un tal Marcelo, se vino a recoger a esta ciudad, confado en su valor.

Cual fue la sorpresa que encontró a Ula cercada y asediada por el propio hijo

de Pompeyo.

César entró a España y quería concluir la guerra de España. Fue avisado

del asunto por unos legados de Córdoba que habían desertado de Pompeyo en

Córdoba y se había anticipado a los espías de Pompeyo, que trataban de anun-

ciar a Pompeyo la venida de César. Este se enteró pronto de la difícil situación

en la que se encontraba Ula. Y dicen los Comentarios “ sabiendo César que

aquella ciudad había servido con mucha lealtad en todos los tiempos al Pue-

blo Romano, mandó cosa de las nueve de la noche partiesen seis cohortes con

igual número de gente a caballo, a los cuales dio por cabo un ofcial conocido

y muy inteligente. Almucio Junio Pacheco, que lo habían castellanizado mu-

chísimo por el de P. J.Junio Pacieco., que vino para hacer frente a las tropas

de Pompeyo que asediaban al destacamento alcalaíno, defendido valerosa-

mente por el capitán alcalaíno Longino, según las leyendas. Y llegó éste con

las tropas al campo de Pompeyo, en el momento en que se levantó una gran

tempestad. Con tan furioso viento que impedía el verse unos a otros, aún el

conocer uno al que iba a su lado. Pero esta incomodidad, sin embargo, les fue

muy provechosa. Cuando tomaron contacto con el ejército enemigo, Pacieco

ordenó que los caballeros llegaran de dos en dos, enderezándose a Alcalá,

bueno Ula, por medio del campo enemigo. Y, como algunos del cuerpo de

guardia de las puertas del campamento les preguntaran quiénes eran, uno de

los partidarios de César les respondió que callasen, que importaba acercarse

a la muralla para sorprender la ciudad. Así, los centinelas –unos impedidos

por la tempestad-, no podían observar estos movimientos con atención, otros,

sin embargo, se inquietaban con la respuesta. En llegando a la puerta última

del castro, fueron introducidos por los de Ula en el recinto del campamento

pompeyano. Entonces levantando el grito de infantería y caballería, y de-

jando parte de los suyos en los puestos adecuados, hicieron una salida a los

reales de los pompeyanos, que los cogieron de sobresalto y se creyeron todos

perdidos. Pero Cneo Pompeyo, el menor, mantenía el cerco de Ula, y esta-

ba con su guarnición. Entonces César hizo una nueva operación de engaño

248

táctico. Se dirigió a Córdoba. Destacó sobre la marcha con la caballería una

partida de gente esforzada de las legiones, las cuales, cuando estuvieron a la

vista de la ciudad, se pusieron a las ancas de los caballos. Estos no lo advir-

tieron los cordobeses que fueron derrotados en el enfrentamiento y volvieron

muy pocos a Córdoba. Conmovido el hijo de Pompeyo, Sexto, de esta desgra-

cia escribió a su hermano que para que viniese pronto, temiendo que César

tomara Córdoba. Este, a punto de tomar Ula, levantó el cerco e hizo regresar

las tropas Córdoba, Dejando libre la ciudad de Ula, tan valerosamente de-

fendida por sus moradores.

Posteriormente, Quinto Casio Longino, fue elevado por César a la cate-

goría de gobernador de la España Ulterior. Sin embargo, fue demasiado codi-

cioso, acaparó riqueza y odiado por los hispanorromanos hasta tal punto que

intentaron asesinarle en Itálica. Sustituido por Trebonio, se marchó de His-

pania, y murió en un naufragio en la desembocadura del Ebro. Pompeyo fue

derrotado en Munda. Y los alcalaínos, con su lealtad, lograron que aquella ciu-

dad íbera se convirtiera en municipio, municipium polconense, dijo Gamboa.

Hasta principios del siglo XX, este hito se refería entre los regidores que

corría de boca en boca, curiosamente, emplean el término de mano en mano,

denotando la lealtad de la que los alcalaínos siempre mantuvieron con los

reyes y de la que hace orgullo su escudo”La muy Noble y Leal Ciudad de

Alcalá la Real”. Pero, como leyenda se ha quedado, porque como afrman los

profesores Mauricio Pastor y el padre Sotomayor ; desde el punto de vista

arqueológica no creemos que haya sufcientes argumentos que permitan la

identifcación de esta” Por lo tanto, la de Ula, fue una leyenda renacentista

más de Alcalá. Por cierto, el estudioso investigador padre Sotomayor cree que

Ula Faventia, citada por Plinio, se corresponde con Montemayor, según sus

últimos estudios sobre la localización de esta ciudad.

Las inscripciones paleocristianas y góticas.

La ciudad de Flora. La primera Alcalá cristiana

Evora Cerealis

El nombre de Évora Cerealis se relacionó con Alcalá la Real en el primer

libro de las Antigüedades de España8 que recogió tras su paso por esta ciudad Lorenzo de Padilla citando el fumen Salsum, o sea el Salado, y losmármoles de Evora Cerealis en el Castillo de Locubín (Encina Hermosa) 8. El Libro primero de las antigüedades de España que escrivio don Lorenço de Padilla, Arçediano de Ronda, Cronista de su Majestad Cesarea; publícale don Josef Pellicer de Ossau, i

Tovar, Caballero del Orden de Santiago...

249

junto con unas inscripciones romanas. Coincidimos con Gonzalbez Gravioto

en la presencia de grandes unidades administrativas de ciudades romanas que

agrupaban grandes extensiones de terreno, donde se ubicaban grandes urbes,

pequeñas ciudades, aldeas y cortijadas. En este caso, el recorrido que empren-

dió este humanista respondía al deseo localizar ciertas ciudades romanas en

el siglo XVI, en concreto la referencias muestra el tramo entre Alcalá la Real-

Priego de Córdoba, donde llevo a cabo varias propuestas de identifcación,

recopilando algunas antigüedades. En las que se percató de la existencia de

algunos epígrafes latino. Y concuerdan estas conclusiones con este profesor:

“el autor tenía escaso método y difcultad en la lectura de las inscripciones.

Lo vemos, por ejemplo” cuando cita la posible ubicación de la ciudad antigua

de Encina Hermosa con Castillo de Locubín,, donde yo hallé ciertos mármoles

escritos y se me perdieron”9

. La denominación alcalaína de Ebura Cerealis se

mantuvo hasta muy avanzado el mundo romano. El padre franciscano Ramón

Bulde en su “Historia de la iglesia de España” cita textualmente que “en el

concilio hiberitano o de Elvira en el año 301, asistió Quiniciano, Obispo de

Ébura Cerealis, hoy Alcalá la Real; y en el celebrado en Mérida en el año

566, asistió Pedro, Obispo de Ebura Cerealis, silla sufragánea de Mérida, en-

clavada en la demarcación de Lusitania”.(Aunque estas citas la ratifcan otros

escritores como Juan de la Rada y Delgado en su Crónica de e la Provincia de

Granada, o Miguel de la Fuente Alcántara, no podemos mucha credibilidad a

la identifcación entre Ebura Cerealis y la ciudad de Alcalá la Real). De sobra

está reconocida la relación de Évora Cerealis con la lusitana del mismo nom-

bre, aunque se le apoye con la presencia de moneda relacionadas con la diosa

Ceres, e, incluso, con el nombre de Évora, recogidas por Guardia Castellano,

Tucci Vetus

Con la misma leyenda de Flora se relaciona Tucci Vetus A esta ciudad se le

atribuyen tres lugares Torredonjimeno, Alcalá la Real y Aguilar. La atribución

alcalaína la basa el cronista Guardia Castellanos citando una disertación de

Francisco de Rus “ Y al que llama el antiguo Tuci lugar, que, según Plinio,

estava entre Martos y Jaén, como lo dize Argote de Molina, o es Alcala la

Real, que lo tengo por más cierto, por las razones que daré en su lugar»

‘ 10. Y basa sus razones en la siguiente cita “ De los dos lugares llamados

Tucci, en la Bética o Andaluzia, hace memoria Plinio. Al uno llama Augus-

9 GONZALVES GRAVIOTO, Enrique. "Sobre la ubicación de ciudades romanas en la Bética

Oriental. Algunos problemas de las fuentes literarias". Artiquitas 2000.

10 RUS, Francisco. Historia eclesiástica del Reino y obispado de iaen : primera parte que con-

tiene sus principios, y progresos en la religión cristiana. (1634) - Rus Puerta, Francisco

250

ta Gemella, que fue Colonia de los Romanos, y oy se llama Martos, cuéntalo entre los lugares

que estaban en la jurisdicción del Convento o Chancillería de Écija. Al otro llama Tucci vetus,

que tenía su asiento en el Mediterráneo de la Bética, entre el río Guadalquivir y el mar Océano.

Este lugar , tengo para mí , queel que llama Dextro Tosiria, ysan Eulogio Osaria. Este , dize

nuestro Arcipreste luliano, quees la que ahora llamamos Alcala Real: Tucci vetus distans accita-

na civitate xxviii M* nunc Alcalá la Real Y verdaderamente que no va fuera de camino: Lo uno; por-

qué Alcala la Real viene a estar en lo Mediterráneo de la Betíca, donde Plinio pone a Tuc ci el viejo. L o otro: porque está cerca de Martos, que era la Ciudad, o Colonia Tucitana, en cuyo

territorio y jurisdicción pudo estar en tiempo de san Eulogio cuando se lla-

mava Ofaria. Además, que su sítio y fortaleza nos aseguró que sería lugar

principal. Y así le quadra bien el epíteto que le da el Santo: Preclarus urbis

tuccitanae visculus. Y el estar retirada, y trasmano de Córdova, seria motivo

para que la Santa Virgen Flora se recogiese en ella en ocasión que huía la

persecución. Bien sé que tiene algunas difcultades esto que dize Juliano: Si

bien no les falta fallida, Pero ora fea lo que escribe el Arcipreste, ora lo que

dize Molina, el lugar llamado Tofaria, o Ofaria { que antes se llamava Tuci)

conforme a lo dicho, tuvo su sitio dentro de los limites deste Reino de Jaén.

Sin embargo, la atribución de Tucci Vetus para Torredonjimeno cuenta

con una larga tradición que remonta al siglo XVI en una conocidísima obra de

G. Argote de Molina11: Se basa en esta cita de Plinio : “Celeberrima [oppi-

da] inter hunc [Baetem fuuium] et oceani oram in mediterraneo Segida quae

Augurina cognominatur, Vlia quae Fidentia, Vrgao quae Alba, Ebora quae Ce-

realis, Iliberri quod ..., Ilipula quae Laus, Artigi quod Iulienses, Vesci quod

Fauentia, Singili, Ategua, Arialdunum, Agla Minor, Baebro, Castra Vinaria,

11 El topónimo antiguo del actual Torredonjimeno F. Villar Liébana .

251

Cisimbrium, Hippo Nova, Ilurco, Osca, Oscua, Sucaelo, Vnditanum, Tucci

Vetus, omnia Bastetaniae uergentis ad mare”.

Villar Liébana la razona; “Tucci, lugar entre Jaén y Martos, que después

fue mayor población. En tiempo de los Godos, fue llamado Ossaria, onde

residió santa Flora, que padeció martirio en Córdoba en el año 851-. Aunque

Argote no identifca esa Tucci-Ossaria con ninguna de las ciudades o villas

existentes en su tiempo, da sin embargo un par de pistas que sin duda han

contribuido a que diversos autores, avanzando un paso más, la identifcaran

con Torredonjimeno . La identifcación de esta segunda Tucci con la Tucci Ve-

tus de Plinio y a su vez con Torredonjimeno, que algunas fuentes autorizadas

admiten actualmente como posibilidad ha sido defendida recientemente por

J.M. Serrano Delgado Pues este autor identifca el nombre de Gemella, dicho

de Tucci Augusta, e indica la existencia de un segunda Tucci en sus proximi-

dades: “lo que nos hace suponer la existencia de una Tucci noua próxima”.

Por razones geográfcas se reafrma que el solar de Tucci Vetus, se encontraba

en Torredonjimeno, y lo basas en “ a poco más de 4 km de nuestra colonia

en cuestión, y que tuvo una existencia foreciente en época romana, (como lo

demuestran los vestigios arqueológicos y epigráfcos que allí han salido), y que, sin embargo, aún no

ha sido identifcada con topónimo alguno de los que proporcionan las fuentes”12... Tucci Vetus es efecti-

vamente mencionada por Plinio (3.10). Pero en el contexto de las ciudades mencionadas en ese pa-

saje nada obliga a pensar que estuviera cerca de Martos. Aunque tampoco puede descartarse otras

posiblidadesw. Pues algunos interpretan y traducen esa posibilidad.

He aquí el texto de Plinio: “Las

[poblaciones] más famosas que se encuentra tierra adentro entre éste [el río Betis] y las orillas del océa-

no [son] Segida Augurina [Palma del Río, Córdoba], Vlia Fidentia

12 Serrano Delgado, Joaquín. Colonia Tucci Gemella Vetus.: 203-222. 344 HABIS 44 (2013)

337-357

252

[Montemayor, Córdoba], Vrgao Alba [Arjona, Jaén], Ebora Cerealis [¿?],

Iliberri [Granada], Ilipula Laus [¿?], Artigi Iulienses [Alhama de Granada],

Vesci Fauentia [¿?], Singili [Antequera, Málaga], Ategua [Cortijo de Teba,

Córdoba], Arialdunum [¿?], Agla Minor [¿?], Baebro [valle de los Pedroches,

Córdoba], Castra Vinaria [¿?], Cisimbrium [Zambra, Rute, Córdoba], Hip-

po Noua [, Iponuba, Cerro del Menginar inguillar, Baena, Córdoba], Ilurco

[Cerro de Los Infantes, Pinos Puente, Granada], Osca [¿?], Oscua [Huerta de

Solana, Antequera, Málaga], Sucaelo [Alcalá), Vnditanum [Alcaudete], Tucci

Vetus [¿?], todas ellas pertenecientes a la Bastetania con vertiente hacia el

mar”. Y concluimos con Serrano y Villar:

“De entre esas ciudades, todas aquellas cuya ubicación está identifcada

con seguridad (y no es meramente conjetural) se inscriben en un territorio

bastante pequeño que comprende partes de las tres actuales provincias de

Jaén, Granada y Córdoba. El topónimo antiguo del actual Torredonjime-

no. En él se encuentra sin duda Torredonjimeno, por lo que su identifca-

ción con Tucci Vetus es geográfcamente posible. Pero también comprende

diversas otras ciudades, por ejemplo Aguilar de la Frontera (Córdoba),

cuya identifcación con Tucci Vetus han defendido alguno con argumentos

ni mejores ni peores de los que favorecerían la opción Torredonjimeno.

Y en los mismos términos podía encuadrarse la atribución alcaláina, por

las razones geográfcas y documentales. Pero ni la epigrafía ni la numismática

ni otras fuentes o disiciplinas complementarias apoyan esta tesis de Tucci .

Solo hay la leyenda la ciudad de Flora atribuida a Charilla de Alcalá la Real.

Y si partimos de una base científca, como muestra arqueológica, el padre

Sotomayor aludió que el primer testimonio cristiano del entorno de Alcalá

la Real es un fragmento de un sarcófago encontrado en el cortijo de Cabeza

Baja de Encina Hermosa de Castillo de Locubín; por otra parte, son hechos

notarios y constatables actualmente: la necrópolis visigoda de la Iglesia

Mayor Abacial como claro testimonio de la presencia de este `pueblo ya

cristianizado; y el testimonio escrito del primer cristiano encontrado en la

comarca en la lápida de Potencio, hallada recientemente en el Cortijo Nuevo

de la Rábita y transcrita y traducida por el propio padre Sotomayor. Ambos

nos ponen de manifesto el carácter tardío de la entrada del cristianismo en

esta zona de la comarca del arciprestazgo de Alcalá la Real. Y en palabras del

padre Sotomayor:

“Los testimonios inequívocos de Cristianismo en nuestra zona no son an-

teriores al siglo VI d. C., siglo perteneciente ya a la época que conocemos

253

como visigótica, aunque en realidad no sea más que tardorromana, bajo

dominio más o menos efectivo de los visigodos”.

Por eso, es interesante detenerse en esta lápida de POTENCIO, pues apare-

ce una de las primeras representaciones de la cruz de la diócesis de Jaén inserta

en el siguiente texto[2]: +POTENTIUS FAMVLUS XPI VIXSIT ANNO LIII RE-

CESSIT IN PACE (Potencio, siervo de Cristo, vivió 53 años). Por los aspectos

lingüísticos, formularios y forma de las letras, nos hace constar que estos

testimonios arqueológicos son precisamente de carácter cristiano y datan la

presencia del cristianismo en los siglos VI y VII d. C. :

Por otra parte, acerca de la presencia de una comunidad eclesial dentro de

la comarca alcalaína, disponemos además de un testimonio perdido recogido

en el manuscrito del Anónimo de la Biblioteca Nacional, que Hubner lo copió

y Fita transcribe y completa sus lugares y renglones perdidos:

SANTORUM APOSTOLORUM PETRI ET PAVLI /SU DIE TERTIO KALEN-

DAS IULIAS ET/SANTI IOANNIS SEXTO KALENDAS/IANVARIAS/CONSE-

CRATIO ECLESIARVM ERA DCI/DECIMO QUINTO KALENDAS FEBRUA-

RIAS. En la era de 601, año 563, día 18 de enero, fueron consagradas estas

iglesias de los santos apóstoles, Pedro y Pablo, su festa, 19 de junio, y de San

Juan Evangelista, su festa, 27 de diciembre.

Sotomayor le dio mucha importancia a este documento hasta tal punto que

recoge el hallazgo cercano de la ciudad, pero en el campo, y, con sus palabras

”la presencia de esta inscripción-calendario denota, al menos, la existen-

cia de una iglesia y de una comunidad cristiana en las proximidades de

Alcalá la Real, signo de una vida socio religiosa que no se ha extinguido

en fechas tan tardías, aunque sepamos tan poco sobre ella”.

jueves, 11 de abril de 2024

UN DOCUMENTO DE PABLOS DE ROJAS

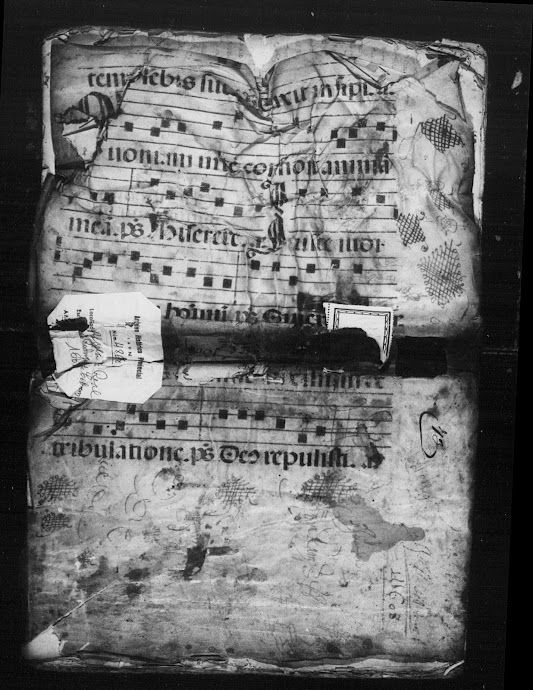

Ante el escribano Juan Rodríguez de Cebreros (Legajo 4866, folio 1000. 2 de febrero de 1607), se encuentra un documento que ofrece cierto interés y despierta duda por la figura de Pablo de Rojas. Pues aparece la carta dotal de este para casarse con María Jesús, hija de Alonso de Haro y Águeda de Hinojosa. Y lo concierta con Catalina López, viuda de Nicolás Raxis y madre de Pablo. Le entrega el primero como dote 300 ducados y especifica en los siguientes conceptos: una haza del Salograr, lindera con tierras del alcaide Gamboa y Andrés de la Vega; por su parte Catalina, le entregaba 100 ducados a María Jesus en una finca de la Peña el Yeso, ya su hijo otros cuatrocienentos ducados y una finca del Monte el Rey. además de los vestidos de María Jesus. Tambien aparece un poder de Catalina López a Pablos de Rojas para comprar mercadurías para la casa en Alcalá la Real o Granada.

Curioso, el famoso Pablo de Rojas vivía en la calle Elvira de Granada y era un famoso escultor con su escuela, y le había extendido el cambio de apellido de Racis a Rojas a su sobrino por esta fecha. Y así lo demuestra este documento que de primera parececía como si se hallara en Alcalá la Real..

.jpg)