EL BARRIO DE SAN JUAN

EN IMÁGENES Y TEXTOS

COLECCIÓN JUAN CANO

Francisco Martín Rosales

Para una exposición de 2002

GRATIAS TIBI

La hermandad del Cristo de la Salud

pretendió, con la exposición de fotografías de la Colección Juan Cano,

incardinarse en un barrio que la vio nacer, crecer y mantenerse por encima de

todo tipo de circunstancias. Aunque su entorno urbano siempre desempeñó un papel

fundamental en la estética de la ciudad alcalaína por el costumbrismo andaluz

de su hábitat, sus hombres eran, principalmente, los que habían forjado una serie

de tradiciones, de vivencias y de proyectos de futuro, en el que la imagen del

Cristo de Salud estuvo presente durante muchos momentos de su vida.

Este era el objetivo de la presente exposición:

rendir nuestro homenaje a toda la gente del barrio de san Juan y exponer sus

fotografías a manera de testimonio de lo aquellos que nos habían dado nuestros

antepasados, para que mantengamos la llama que tanto nos ilumina. Un agradecimiento,

en suma, más que una nostalgia. Pues cada fotografía estaba impregnada del sudor varonil

de la siega de los agostos alcalaínos de los años cincuenta, del sufrimiento maternal

de los fríos del diciembre aceitunero y del esfuerzo humano por adquirir una

cultura que sacara del analfabetismo, al menos, a los hijos de los que se

exhibían en la cartulina.

La Hermandad quiso agradecer a Juan Cano su generosidad

con todo lo que se le ha pedido y a la que siempre había respondido con una entrega

diligente y altruista, y, como es lógico, dispuesto a asumir todo lo que fuera

necesario.

Nos sentíamos sumamente orgullosos de esta muestra por lo mucho que nos ha hecho gozar y meditar. Que el Cristo de la Salud se lo premie.

CONSIDERACIONES DE JUAN CANO

En esta exposición siguiendo su proyecto

de dar a conocer públicamente mi colección de fotografías, quería rendir

homenaje a las siguientes personas y entidades.

1. Al barrio de san Juan.

2. A los pujareros.

3. A los hombres de economías

débiles, que sufrieron en una época lejana.

4. A la “Madre Carmen” que, con

sus amistades, consiguió el milagro de que San Juan no fuese derribado.

Y, por último, dar las gracias a la Hermanad del

Cristo de la Salud, por haber permitido celebrarla.

JUAN CANO

SEMBLANZA DE LA EXPOSICIÓN

La presente exposición era fruto del

esfuerzo personal, material y económico de Juan Cano, que había puesto a

disposición del pueblo de Alcalá todo lo que tenía inventariado en su colección

del barrio de San Juan, para que llegara a celebrarse en los días de la fiesta

del primer domingo de septiembre, día grande del Cristo de la Salud. La componen

61 fotografías, recogidas y recopiladas por el coleccionista a partir de un

denodado trabajo de búsqueda en las casas de amigos, en los archivos

particulares y oficiales, y en los estudios de varios fotógrafos locales de los

años veinte hasta el 1975: Puede servir de prólogo a la colección la Sala de

Juntas de la iglesia, donde se encuentran las fotografías de los hombres y de

la hermandad a lo largo de su historia cofrade reciente desde el 1939.

La

calidad artística de la obra manifiesta la profesionalidad de algunos

fotógrafos, que saben captar, con un simple instante, historias de personas,

representativas de una época que ya ha pasado y se ha superado con el esfuerzo

y trabajo de sus hijos. Abundan los encuadres con personas, de ambiente

costumbrista, en el que podemos reconocer no sólo la historia de los años duros

de la posguerra, sino también algunas escenas azarosas que hacían más difícil

el penar de muchas familias humildes.

Por

ello, se puede pasar de un barrio arrecifado a

otro empedrado con el tapial y

los trancos, de un barrio de acceso para

los carros de la vendimia o de trigo a un barrio que recibe los primeros

servicios de la basura y achaflana los escalones, de un barrio de escuelas de

maestros garroteros a niños y niñas que acuden a colegios públicos y

religiosos, de un barrio eminentemente

agrícola a otro que se abre a ofertar nuevos servicios

de hospital y de artesanía, de unos jóvenes que se divertían con las

“canicas “a unos deportistas uniformados y practicantes del deporte nacional

del fútbol

Selección magistral realizó Juan Cano, al mismo tiempo que, el blanco y negro, logró un bello

contraste de la realidad y el deseo, de la alegría y la pena de unos años que

hicieron sufrir a muchos vecinos del barrio, pero que crearon las bases actuales

con lo que nos hace reflexionar sobre el momento presente. Lástima, que no hubiera una fotografía de un hombre con una maleta, saliendo de una casa de vecinos, -

tan numerosas en aquellos años-, completaría el cuadro de los años de la

posguerra: trabajo a jornal, pan y circo y, emigración, que dio lugar a la

despoblación de una parte de aquel barrio, cuya calle Rosario en el siglo XVIII

fue la vía principal de Alcalá. Allí, convivían hidalgos con labradores, jornaleros

con hombres de servicios, clérigos con pobres de solemnidad y viudas con niños abandonados.

Se dividió por el autor

en varias secciones que, continuación vamos a comentar, con el fin de analizar

las facetas y las historias más significativas que acontecieron el barrio.

I EL ENTORNO URBANO. EL BARRIO Y SUS CALLES.

El barrio de san Juan fue

diseñado por los miembros del cabildo de finales del siglo XV, en el reinado de

los Reyes Católicos, cuando Alcalá comenzó a poblarse con gente que vino del

norte de España: serranos, montañeses, gallegos, jienenses... La iglesia le dio el nombre y sirvió de

centro de esta cuadrícula, cuyo eje más significativo fue la calle Rosario,

-anteriormente de pozuelo de San Juan-, trazada a cuerda por los regidores, calle, a la

perpendicularmente se le unen o la seccionan las de los Caños, Veracruz, Luque,

Trinidad, Zubia y Mazuelos o Llana de la Trinidad. La iglesia ofrecía el

contraste de la cal y la piedra, la Andalucía de los años cuarenta (foto 1).

(Como cantábamos:

Tapiz puro, labrado,

de blanca cal,

de piedra y

callejas,

laberinto domado,

divina naturaleza,

de perfil gitano,

tu fortaleza.

Grandes corralones o solarines con huertos familiares, cipreses, y alguna que otra rinconada en las plazas y finales de calles ofrecen el sabor y el paisaje urbano entre una ciudad que despedía el medioevo y se levantaba renacentista.

El final de la calle Ancha (foto

2), es un ejemplo de lo que hemos comentado anteriormente, a lo que se

añade los corralones con bancadas de piedras de las antiguas casas y el motivo

de la Cruz, en este caso, a las afueras de la ciudad para saludar a los

forasteros y protegerla de las enfermedades, epidemias y pestes. Probablemente,

esta parte de vial recibiera el nombre de calle Juan Vázquez Mesía y de los Vicentes, donde vivía el escultor Melchor de Raxis.

La calle de los Charniegos, - del pozuelo, de los Caños, de Miguel de Cervantes, e, incluso del pozuelo de San Juan- (foto 4) mostraba un coqueto recodo por las casas de la familia Romero, al mismo tiempo que denotaba la entrada de la modernidad del siglo XX con la apertura de mayor número de vanos en las casas de balcones con balaustres neoclásicos.

Por la parte de la hornacina

de la Virgen de las Mercedes (foto 5), la mujer se nos ofrece enlutada

con delantal gris y con los peinados de la época y, cómo no, laboriosa con el

escobón supliendo al servicio municipal de limpieza. Las casas no tienen

zócalos sino alguna bella cenefa negra.

En la calle de la Peste o Abad Palomino (foto 6), la mujer acudía al pilar para abastecerse de agua, por los años cincuenta: el cántaro, y las cubetas eran los recipientes más utilizados para realizar esta cotidiana tarea. No nos extraña que aquel esfuerzo se pagara posteriormente con artrosis y deformaciones óseas. Al fondo majestuosa, la torre del Homenaje.

Cal y Piedra en la misma calle (foto 7). Como en toda ciudad andaluza, la calle era el espacio del pueblo alcalaíno, donde se compartía el trabajo del hogar con la vecina, el bordado con el zurcido, la conversación de aliento a un vecino enfermo con la consulta de una recién casada ante un problema, eran las terapias de grupo de los años sesenta. El coche invadió las viviendas y aparecieron las primeras cocheras, el servicio de limpieza comienza a recoger la basura. Así, la modernidad rompía, con un afeado chaflán, el tranco del tapial.

.

La ciudad histórica se

cerraba por el mediodía, con la calle del Puerto (foto 9) hasta mediados

del siglo XX- Otra vez la cruz, en este caso, la de los Muladares.

Y se enreda la leyenda,

cabo final de esta calle,

donde hoy una cruz recuerda

una pasión al amarse.

La llana de la Trinidad, actual Mazuelos (foto 10),

no ha cambiado mucho desde los años cuarenta: el empedrado, el huerto, ermita y

muro de san Rafael. Tan sólo, se echa de menos a Macario en su casa o con la

burra por la calle. Y los niños gritándole;

-Macario, la burra es mía

Y él respondía,

-Que no, que soy Leocadio.

II SUS HOMBRES.

SIENDO NIÑOS

Había surgido un afán por adquirir cultura en la población desde los primeros decenios del siglo XX. Sin embargo, a mediados de éste, en los años del hambre, los organismos públicos no podían ni pagar a sus funcionarios, ¡cuánto menos, una familia de jornaleros se podía permitir el lujo de dejar a su hijo en la escuela y no emplearlo para el campo! No obstante, los hubo que llevaron a sus hijos a los maestros garroteros, o a otras personas que andaban algo más preparados en los estudios, porque habían recibido cierto bagaje cultural en algún seminario o se habían iniciado con algunos cursos de la carrera de Magisterio. Entre los primeros, abundaban las escuelas de mujeres, como la de Pilar Flores o la de Padilla, padre e hija (foto 11), en la que solían acudir los niños durante el periodo estival para librar a las madres de la guardería durante todo el día y, al mismo tiempo, cimentar las primeras letras en sillas de anea, escribiendo con el pizarrín los primeros dictados.

Ay, inocencia infantil,

a los rapsodas porfiando,

recitan tablas de uno a mil,

Y sílabas de

abecedario.

En la calle Real, se encontraba en una casona

hidalga, desgraciadamente destruida por los años setenta, donde se albergaba

una auténtica institución, la escuela del

maestro Garrido (foto 12). En éstas, la ratio de profesor/ alumno sobrepasaba

más de los treinta por unidad. No obstante, la vocación y el amor de los

maestros a los niños suplía, con creces.

El stress docente en medio tanta travesura.

A veces, en la misma escuela,

y en el contexto del nacional catolicismo se preparaba a los niños para la

primera comunión. Trajes blancos contrastaban con la pobreza de los grises de

los niños pobres (foto 13). Así, en medio de la familia Garrido, los

niños se convertían en ángeles por un día, el más esperado de su infancia, y

respiraban el éter de los querubines con los devocionarios y el rosario en las manos,

y la cruz de nácar simulado colgada desde el cuello sobre el pecho. También

algunos con las manos juntas imploraban al Creador para posar ante la foto y

porfiaban por rellenar los bolsillos de los regalos de los vecinos. Para cuidar

la higiene, las madres los llevaban a Víctor Sáez en la calle Llana, que rapaba

sus cabelleras y peinaba con un flequillo empapado de agua. Pues todavía no

había pasado todavía la moda de los Beatles.

A finales del siglo XIX, se fundó el colegio

de Cristo Rey, no era terreno comprendido dentro del barrio, además allí en los

primeros años acudían en la sala alta hijos de las personas hacendadas, pero

también recogieron a gente humilde en la sala baja

(foto14). Ya han pasado los años treinta, en el que el

hábito religioso, con su túnica y togado, se transformó en la manera de vestir

como laicos. Mas, los pobres no tenían ni para poder comprar un uniforme colegial

y aprovechaban los atuendos de unos a otros. El peinado corto de las niñas

contrastaba con la majestuosidad de la moda religiosa de las hermanas

religiosas. En la posguerra, también, cambió hasta el peinado infantil,

introduciéndose la moda de los moños y trenzas, incluso el hábito monjil se

hizo más austero. La pobreza, sin embargo, impidió que el uniforme no llegara a

propagarse entre los pobres (foto 15)..jpeg)

Hasta, en el sacramento de la comunión existían clases, en el gran día del Amor para las niñas cada uno representaba el poder adquisitivo del que disponía su familia. Como podemos comprobar en estas dos muchachas: una soñaba en ser princesa con la cofia y la otra una sierva de la corte con su tocado. Pero, las dos respiran la pureza y el candor de la inocencia (foto 16).

Unos años, más tarde se abrió, allá por el 1940, el colegio de la Sagrada Familia, donde se forjaron muchos profesionales de la metalurgia, de la electricidad y del estudio. Bajo la égida del padre Villoslada, pasaron de una casa alquilada o cedida la ciudad a ki unas instalaciones modélicas, donde se cantaba el himno de la Zafa, se aprendían las primeras letras del Catón, y, más tarde, el oficio de fresador o tornero. Fueron una institución don José Morillas, don Pascual Baca y don José Martín. A estos años corresponde esta (foto 17), en la que posan los que serán muy buenos trabajadores en distintos ramos, un futuro cura- el único que salió de aquella generación que enviaba hasta una treintena al Seminario-, profesores y empresarios de la ciudad.

EN LA ADOLESCENCIA

Se iba al parque Cinema, al

teatro lo Martínez Montañés, y al Coto, a jugar al fútbol. De tiempos de Gansa o de Zamora, es la foto

en la que destaca la corpulencia de Puche (foto18). Incluso, en los años

cincuenta, existían varios equipos como el de la Palustra, que se componía de

vecinos del barrio de san Juan. O, si no, comprobemos la alineación: De pie,

Paco Varela, Nicolás, Joaquín Padilla, Antonio, Pepe Aceituno, Antonio Bellido,

y José López; de rodillas Mogote, Núñez y Juan (foto 19).

DE LA ADOLESCENCIA

AL TRABAJO

Casi todo el mundo trabajaba

en el campo; algunos afortunados eran criados, mozos de almacén o aprendices de

un oficio, muy pocos ejercían oficios de pluma, los contados con los dedos de

la mano izquierda, más bien la derecha, porque la primera era casi

inutilizable. Y lo hacían en primavera y verano, en las labores de huerta, y en

el secano sobre todo en lo relacionado con los cereales. El agosto, era la estación más preferida

tanto por los jornaleros- pues tenían casi asegurado el jornal diario- por como

los pegujareros. Pues estos últimos llevaban el trigo al Silo, llenaban sus

trojes de trigo para la futura sementera, de paja y cebada para los animales y

podían gastar más en las fiestas de agosto y septiembre. Aunque se comenzaba

con la labor de escarda, la siega era el trámite final del cereal, que

continuaba con su transporte en carros de madera o en mulos, llenos de haces

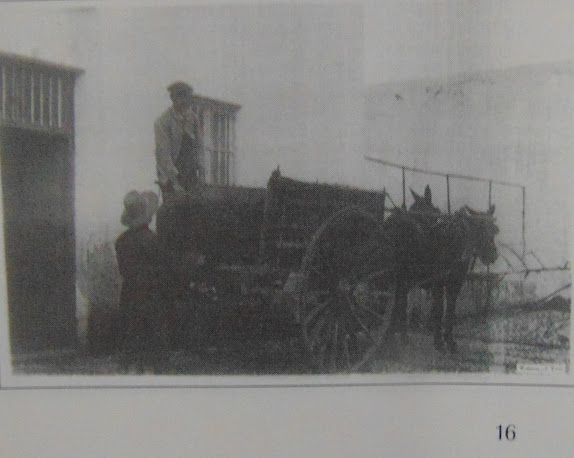

hasta los topes, que daba lugar a muchos accidentes, (foto 20) después

se trillaba y se aventaba la parva en la era o en el Coto (foto, 21),

una era mancomunada con el pueblo y la Mota a sus espaldas. Esta se mantuvo

comunal a pesar de todas las desamortizaciones. No pudo con ella ni la de

Mendizábal, ni la de Madoz, tan sólo, Franco la transformó en escuela comarcal,

con lo fácil que hubiera sido mantener las escuelas rurales de las aldeas. Tal

vez no le interesaba la dispersión cultural.

Al final, se limpiaba y se guardaba en sacos hasta que se tenía número para llevarlo al antiguo Pósito en las narrias (foto 22 y 23).

Y, al final de toda la

labor, se aprovechaba hasta la paja, transportada en el mismo carro con un

juego de redes para impedir la caída en las calles, que quedaban empolvadas a

su paso y eso que no había mascarillas para evitar las alergias de verano (foto

24). Estos hombres son los que hicieron

Del

encinar para reses,

se convirtió en viñedo,

aquel famoso terreno

Algunos poseían algún animal

doméstico, perro, cabras u ovejas, y una yunta para la labor y carga. Muchos

solían dejárselos a los cabreros para que pastaran en invierno y primavera y

rastrojearan en verano y otoño. La salida era por el camino de san Marcos, la

cruz de los Muladares o por el Barrero (Foto 25), donde se contempla la

cruz, otra vez protectora de las salidas de la ciudad.

Junto a la casa del pobre,

la cruz se va convirtiendo

en despojo y en privanza

de riqueza y atuendo.

En otoño, la vendimia permitía

renovar las arcas vacías de los lares del barrio, cuyos fondos se habían

gastado en la feria de septiembre. Existían lagares de tabernas tradicionales y

de particulares, así como pilones donde, artesanalmente, se extraía el mosto a

duras penas. Primero, se transportaba en carros, cuando la hacienda era de un

pajarero con más de cincuenta fanegas, (foto 26) o en mulos con

canastas, como representa este pequeño labrador en la calle Ancha (foto 27),

y en unas parihuelas se metía en la casa para el lagar y la prensa. Claro ejemplo

son estos campesinos que meten la uva la taberna de García en la calle los

Caños (foto 28). Y así cantaban con el terreno por las noches en las

tabernas de la calle Llana:

Que no falte

la bebida,

ni los premios al mejor,

De la pareja de dos,

En este juego de brisca.

El hombre del campo, junto

con su mujer, esperaba como el agua de mayo, que pasara el día de Navidad, para

ir a la aceituna. Las casas quedaban abandonadas; tan sólo las abuelas daban de

comer a los pequeños, pues no existían guarderías. La mujer llevaba su espuerta de esparto y el

hombre la vara, nada de objetos mecánicos. Se pasaba frío, pero se paliaba con

aquellos faldones que no dejaban ver ni la pantorrilla (foto 29). Todo,

se obtenía con la fuerza del hombre. Pues con las manos la aceituna se vareaba,

se limpiaba en la criba, se cargaba y transportaba en los mulos, y se pesaba en

la romana en el molino de Terreras de la Cruz de los Muladares.

La industria escaseaba, salvo los molinos aceiteros o los hornos. No obstante, muchas mujeres del barrio acudían por los años treinta y cuarenta a la fábrica de tejidos de Santa Casilda, propiedad de don Francisco Serrano, que solía invitar a sus obreros por algunas fiestas (foto 30).

Los artesanos también eran poco numerosos, a pesar de que en la calle Llana abrieron varias zapaterías y varias tiendas de comestibles (foto 31).

Y qué decir de los funcionarios, pues a lo más que, en las familias, se encontraba, era algún municipal que otro como algún miembro de la familia Sáez, Pérez, Moyano, etc. (foto 32),

Lo que sí se frecuentaba,

era complementar los oficios. El albañil se hacía jornalero en la aceituna. El

zapatero, vendimiador, la mujer de ama de casa pasaba a criada, jornalera o

dependienta en una taberna, y, los más favorecidos, miembros de la banda

municipal a las órdenes de don Ambrosio, que aparece en esta foto del año 1934,

tras la intervención de una velada musical con motivo de la feria de Septiembre

(foto 33).

III. PARA COLMO, LA DESGRACIA.

Hablando de septiembre y de

la feria, qué susto se llevaron nuestros padres aquel 22 de septiembre del 1957

(foto 34), en el que rejoneaba Blándete y toreaba Rafael García y

nuestro paisano José Urquiza” Pepete”, al caerse la plaza de toros portátil,

montada en la Magdalena.

Al día siguiente, todos los niños del pueblo bajamos a contemplar aquel espectáculo tan deprimente que presentaba el destruido coso de madera (foto 36).

Mientras, muchos familiares se concentraban en el hospital de la calle Rosario, demandando noticias de los médicos acerca de sus heridos y a veces recibiendo la triste noticia del óbito de un allegado (foto 37). Aunque la desgracia pudo ser mayor, no llego más que a tres fallecidos. Tal como se contempla en el solemne y multitudinario entierro, presidido por el cura y acompañado por toda la población. Se suspendieron las fiestas, se declaró día de luto y vinieron autoridades provinciales acudieron las exequias fúnebres (38).

IV. UN SERVICIO EN EL

BARRIO, EL HOSPITAL.

El hospital se había fundado

en el último tercio del siglo XIX, y se había instalado en las casas del

patronato del abad Moya. Fue regentado y cuidado por las madres mercedarias

hasta muy avanzado el siglo XX. Estaba junto a la iglesia del Rosario y la casa

de Manuel Rosales Bailón (foto 39).

De entre aquellas mojas destacaba sor Martirio que el fotógrafo curiosamente expuso al dorso que la retrató rodeada de ancianos a las cinco y veinte minutos del nueve de agosto del 1934. (Foto 41).

V. LA VIVIENDA

En los años de la

prosperidad o del plan Jaén, algunos adornaron sus huertos como los carmines de

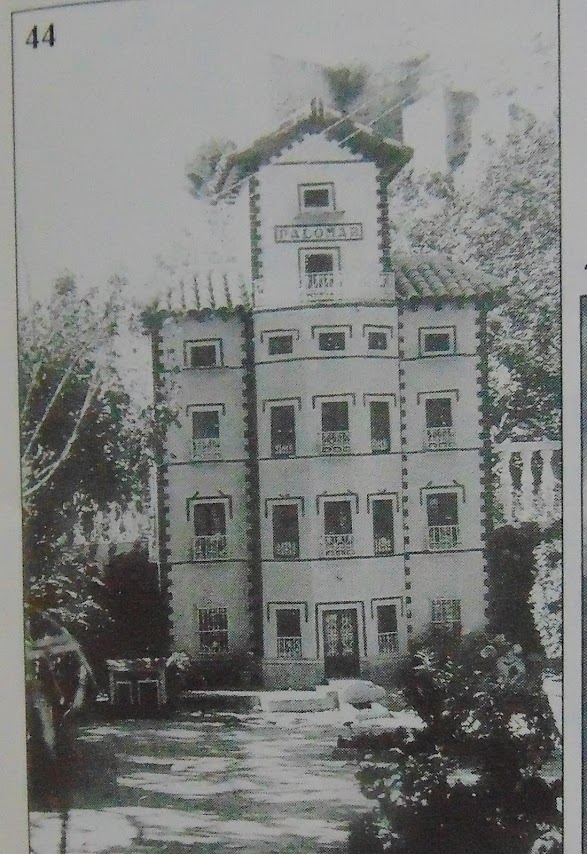

Granada. Alonso Rubio se hizo una casa jardín en las faldas de la Mota,

bendecida por el párroco, y con una graciosa palomera que construyeron la

familia de los albañiles Mesa Peña (fotos 44 y 45).

VI. EL ALIMENTO.

El agua era un elemento básico para la alimentación y otros usos. Los garbanzos se ablandaban con la de la Fuente Somera, las casas se mantenían limpias con la fregona sin mango, un trapo recio, y el duro trabajo de nuestras madres, el pipo no faltaba lleno de agua en verano, y en invierno se lavaba en la pila con agua de las fuentes. Pues en los tiempos más apacibles se hacía en los lavaderos públicos. Los niños disfrutaban con salpicarse con el agua del pilón y refrescarse en verano, pues pocas casas tenían cuartos de baños (foto 46).

Si el agua era gratis, al menos, en los pilares públicos, la comida no era un derecho para muchas familias que enviaban a sus niños al local del Auxilio Social, primero en el Llanillo, y luego, en la calle Caridad, presidido por Lourdes Frías, donde se les daba de comer. (foto 47 y 48).

En la posguerra, el

racionamiento, servido por la Sección Femenina (foto 49), repartía en

unas lecheras y fiambreras una botella de leche o tres platos (garbanzos, carne,.),

donde los pobres de solemnidad acudían a la Gota Leche y al Auxilio de Invierno,

la actual carnicería de Teva.

VII. LA RELIGIOSIDAD

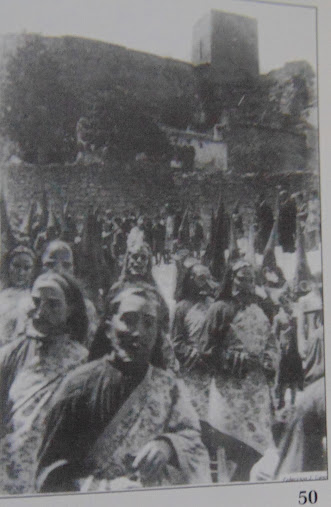

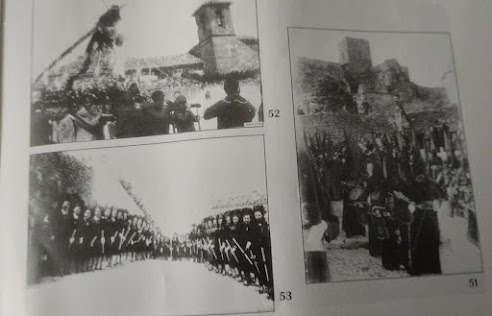

Un recuerdo del itinerario oficial de las letanías de los siglos anteriores consistía en el paso de las procesiones por todas las iglesias de la ciudad con paradas o estaciones obligatorias en la iglesia de la Trinidad, la de san Juan y el Rosario, todas ellas en el barrio de san Juan. Son numerosas las fotografías del Viernes Santo por la mañana, con la Mota al fondo, sin sufrir el terremoto de los años cincuenta ni haberse levantado las casas en la placeta. Los apóstoles iban delante de los penitentes del gallardete de Jesús (foto 50). La banda del Gallardete, a su vez, protocolariamente antecedía a la imagen de Jesús sobre el antiguo trono pequeño, Y la cuadrilla del Ecce-Homo también delante de Jesús (foto 51).

Este era portado por la cuadrilla del gallardete, vestida de nazarenos, y por los cofrades de Jesús, de paisano o gente pagada por los cofrades; el Cirineo portaba las cintas moradas ante la imagen. Al fondo está la iglesia de san Juan, casi en ruinas (foto 52). Acompañando la imagen de la Virgen de los Dolores, iban grandes filas de mujeres vestidas con la mantilla española, contempladas por los vecinos en el huerto de san Rafael. (foto 53).

LA HERMANDAD DEL CRISTO DE

LA SALUD

La hermandad del Cristo de la Salud adquirió una

nueva imagen en el año 1940, obra de Martín Simón, fue fotografiada en el patín

en el momento de bajarse del camión que la tajo por aquel año (foto 54. No

salió penitencialmente hasta el año 1949 en el Viernes Santo de la Semana

Santa. La imagen iba portada por cuatro costaleros en un trono pequeño, con los

floreros de plata que regaló Antonio Urbano Aguayo. Todavía se conservan estos

enseres, así como la peana y las horquillas (foto 55). En el año 1951-52, se

constituyó una banda mixta con la cofradía de nuestra Señora de las Angustias,

cuya vestimenta destacaba a su paso por la calle Veracruz (foto 56). Si la

calle anterior es el encuadre perfecto para la imagen y la procesión el Viernes

Santo, la bajada por la calle Rosario en el año 1951 lo era aún más solemne a

su paso por la iglesia del monasterio dominico, que se aprecia al fondo de la

fotografía (foto

57). O, por la calle Real y Llanillo en la estación de la iglesia de

Consolación, donde la oración se sublima a la sombra de la esbelta torre (foto 58).

Fueron los años cincuenta,

años de esfuerzo, de pasión cofrade y de hermanos entregados al amor del Cristo

de la Salud. Si era necesario, donaban solares para albergar el edifico del

nuevo trono de Tejero, casa construido en la esquina de la placeta de san Blas

por el dúo de albañiles Saturninos (López y Mesa) al mando de la obra (foto

59). Si la hermandad lo requería, se echaban todos al campo. Si había que

picar las paredes de la iglesia, todos, a una, acudían a aprender el oficio

para realizar la obra. Por eso no extraña que recibieran homenajes de sus

propios hermanos, como es el caso de esta junta que creó escuela, formada por

el secretario José Serrano, Ceballos, Agustín Fuentes, Antonio Martín,

Francisco Cano o Domingo Francisco Cano y Rafael Ferreira que recibió el

nombramiento de hermano mayor honorario (foto 60).

Pero el mayor honor que tuvo la hermandad fue la caridad, la tenían impregnada en sus relaciones humanas, en la vida de la hermandad y en una mujer, que se desvivió por el barrio la madre Carmen, como popularmente se llamaba, y fundó un hospicio en los años treinta y donó sus bienes en beneficio de los niños y niñas pobres (foto 61).

:

Macario, la burra es mía

Y él respondía,

-Que no, que soy Leocadio.

Las piedras de los corrales

nos recuerdan una ciudad destruida, hidalga, que se abandonaba poco a poco.

No hay comentarios:

Publicar un comentario